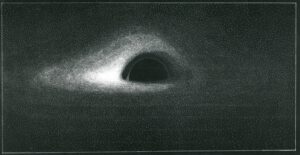

David Hammons, America Street, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

David Hammons, America Street, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Questo testo intende analizzare, attraverso un momento teorico e uno pratico, la formazione della socially engaged art negli Stati Uniti di inizio anni ’90 nel suo imprescindibile nesso con la comunità. Da una parte il testo di Suzanne Lacy, Mapping the Terrain (1995), e dall’altra l’operazione Places with a Past (1991) curata da Mary Jane Jacob. Il testo di Lacy deriva da una serie di incontri con diversi artisti, curatori e operatori culturali tra il 1989 e il ’92. Rappresenta la messa in teoria e, soprattutto, la consapevolezza del cambiamento del concetto di public art in una modalità di relazione aperta tanto con lo spazio urbano quanto con le persone che lo vivono e definiscono. L’operazione curata da Mary Jane Jacob rappresenta invece la visualizzazione di una nuova pratica artistica che, attraverso un approccio dialogico e partecipativo, ha proposto e suggerito un primo cambiamento nell’approccio al lavoro con la comunità.

Da pubblico a comunità. Mappare un nuovo terreno

A inizio anni ’90, il termine comunità inizia ad assumere un nuovo valore e una serie di sfumature che, a dispetto del suo stesso significato etimologico di unione e vincolo, mirano a evidenziare un’eterogeneità di contesto sintetizzata in maniera lampante dal titolo del famoso testo di Clifford James,11J. Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino, 2010. Il titolo originale del testo è The Predicament of Culture, Harvard University Press, Cambridge, 1988.

I frutti puri impazziscono. La parcellizzazione dell’unitarietà e al contempo la fine del dualismo politico manicheista, che la caduta del muro di Berlino ha posto in essere, portano alla fuoriuscita di un sommerso di storie e identità parallele che mettono in luce, nella loro trasmissione/vitalità diretta, l’inadeguatezza di una cultura monolitica.

In particolare, agli occhi di diversi artisti americani, già rodati per formazione storico-culturale a un contesto di estrema diversità, tale consapevolezza si innesta sulla trasformazione dello spazio pubblico. A cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, la pratica e la critica artistica si trovarono sul campo per ridefinire il concetto di arte/intervento nello spazio pubblico, andando in una direzione più complessa, sintetizzata al meglio dall’espressione di Suzanne Lacy: new genre public art. All’interno di questa nuova visione, lo spazio pubblico viene visto e dato dalla complessità delle persone che ne prendono parte rimodellandolo di volta in volta con la loro esperienza. In questo quadro epistemologico del concetto di pubblico, la comunità inizia ad assumere un ruolo fondamentale. Mentre i nuovi sistemi/ordinamenti sociopolitici iniziavano a intaccarne il concetto, una determinata pratica artistica attiva nella sfera pubblica e nell’ampio del sociale ne stava ricostruendo i contorni e plasmando le nuove possibilità.

Come detto, il percorso che porta alla creazione di questa nuova modalità/pratica artistica, in grado di dialogare con un pubblico diverso rispetto a quello dei classici addetti ai lavori, passa dalla ridefinizione del concetto di arte pubblica (public art) a un’accezione aperta in grado di comprendere tre differenti logiche del concetto stesso di public: quella della committenza pubblica, quella del pubblico inteso con spettatore e, infine, quella dello spazio pubblico. Attorno al ruolo di/del pubblico inizia, così, una sorta di riforma culturale in cui l’artista gioca un ruolo non indifferente.

Nel 1995 viene pubblicato il testo di Suzanne Lacy, Mapping the Terrain. New Genre Public Art, in cui si inizia a prospettare e delineare – quasi affermare – il cambiamento della dimensione dell’arte pubblica da monumento a momento di partecipazione. Il libro è frutto di tre incontri avvenuti tra il 1989 e il ’92. Il primo prese il nome di City Sites: Artists and Urban Strategies (1989) organizzato dal California College of Arts and Crafts in collaborazione con Oakland Arts Council e finanziato dal National Endowment for the Arts (NEA) e il California Arts Council. Gli artisti/curatori invitati al convegno furono: Marie Johnson-Calloway, Newton e Helen Mayer Harrison, Adrian Piper, John Malpede, Mierle Laderman Ukeles, Judith Baca, Allan Kaprow, Lynn Hershman e Suzanne Lacy.

La struttura stessa di City Sites: Artists and Urban Strategies, come scrive Lacy, si dimostrò già un primo modello di new genre public art–socially engaged art:

«A Oakland, dieci artisti hanno tenuto una serie di conferenze in dieci siti/luoghi non tradizionali. Il loro lavoro si rivolgeva a un particolare gruppo di persone su questioni altrettanto specifiche, le quali però possono essere intese come prototipo per una più ampia gamma di preoccupazioni/interessi generali. Gli artisti hanno discusso del loro lavoro e delle strategie che hanno sviluppato per raggiungere il pubblico. Hanno parlato da luoghi collegati direttamente alla loro comunità o al loro soggetto d’interesse – da rifugi per senzatetto, biblioteche di comunità in lingua spagnola, chiese, officine per lavoratori della città, case di cura, scuole elementari e locali notturni. Coloro che hanno partecipato hanno incluso non solo studenti e professionisti dell’arte, ma persone con una vasta gamma di background che hanno mostrato a loro volta un interesse speciale per l’argomento trattato da questi artisti. […] La serie City Sites è stata di per sé un modello per la new genre public art – per un’arte socialmente impegnata (socially engaged) e un’arte in grado di interagire con un pubblico eterogeneo – dal momento che includeva temi come massmedia, istruzione, identificazione e sviluppo di specifici gruppi d’interesse/comunità (“specific constituencies”)».22«A series of lectures was delivered at non traditional sites in Oakland by ten artists whose work addressed a particular constituency on specific issues but also stood as a prototype for a wider range of human concerns.The artists discussed their work and the strategies they had developed for reaching audiences. They spoke from locations directly linked to their community or subject matter – from homeless shelters, Spanish-language community libraries, churches, maintenance garages for city workers, convalescent homes, elementary schools, and nightclubs. Those who attended included not only students and arts professionals but people from a wide range of backgrounds who had a special interest in the subject matter of these artists. […] The “City Sites” series was itself a model for new genre public art – socially engaged, interactive art for diverse audiences – as it featured mass media, education, and the identification and development of specific constituencies». (S. Lacy (a cura di), Mapping the Terrain. New Genre Public Art, Bay Press, Seattle, Washington, 1995, pp. 11-12).

Il format dell’incontro, infatti, si basava sul racconto dell’esperienza pratica/praticata dagli artisti invitati e sulle loro modalità di interazione e dialogo all’interno di specifiche comunità. Gli specifici interessi delle comunità in questione costituivano così una sorta di categoria, o per meglio dire, la non-categoria della quotidianità ben distinta dalle problematiche inerenti al mondo dell’arte.

La definizione di new genre public art, così come formulata da Lacy, si basava, del resto, proprio su questo engagement con la realtà “ordinaria”:

«Potremmo descriverlo come “new genre public art”, sia per distinguerlo dalla forma che dall’intenzione di ciò che è stata definita “arte pubblica” – un termine usato negli ultimi venticinque anni per descrivere la scultura e le installazioni situate in luoghi pubblici. A differenza di gran parte di ciò che sino a oggi è stato definito arte pubblica, la new genre public art – arte visiva che utilizza sia media tradizionali che non tradizionali per comunicare e interagire con un pubblico ampio e diversificato su questioni direttamente rilevanti per la propria vita/esistenza – si basa sull’impegno (“is based on engagement”)».33«We might describe this as “new genre public art,” to distinguish it in both form and intention from what has been called “public art” – a term used for the past twenty-five years to describe sculpture and installations sited in public places. Unlike much of what has heretofore been called public art, new genre public art – visual art that uses both traditional and nontraditional media to communicate and interact with a broad and diversified audience about issues directly relevant to their lives – is based on engagement» (S. Lacy, Cultural Pilgrimages and Metaphoric Journeys, in Lacy, cit., p. 19).

Il secondo momento pratico-dialogico che iniziò, in un certo senso, a formalizzare il testo di Lacy fu l’incontro Mapping the Terrain: New Genre Public Art (1991), organizzato dal California College of Arts and Crafts, Headlands Center for the Arts e sponsorizzato dalla Rockefeller Foundation, Gerbode Foundation, NEA, Napa Contemporary Arts Foundation, e il dipartimento di attività didattiche (Education department) del Museum of Modern Art di San Francisco.

Il terzo incontro, infine, Mapping the Terrain (1992), organizzato al College Art Association Conference, fu presieduto da Leonard Hunter e dalla stessa Lacy. Al convegno presero parte Suzi Gablik, Richard Bolton, Guillermo Gomez-Peha, Daryl Chin, Mary Jane Jacob e Patricia Phillips.

Lacy e Jacob – che avranno la possibilità di lavorare nuovamente insieme durante Culture in Action (Chicago, 1993) – iniziarono sempre più a definire i termini di una pratica artistica aperta e partecipata in grado di porsi in maniera dialogica all’interno dello spazio pubblico e soprattutto in grado di confrontarsi con chi definisce e vive quello spazio. All’interno del libro di Lacy, Jacob interverrà con un testo intitolato An Unfashionable Audience, in cui Jacob si/ci interroga sulle modalità attraverso cui si costruisce il valore di un’opera, ovvero, su quei meccanismi interni al mondo dell’arte stessa in cui una certa tautologia giustificata e amplificata dall’autorevolezza delle rappresentazioni museali produce ciò che è considerato “arte contemporanea”.

Da questa sfera di produzione del sapere, afferma Jacob, rimane tagliato fuori tutto il mondo non artistico (non-art-world) che, muovendosi proprio nello spazio pubblico, rappresenta le istanze più contemporanee e immediate del nostro tempo:

«Quindi il museo d’arte potrebbe non essere il punto di partenza più appropriato per un vasto e nuovo pubblico dell’arte contemporanea. Invece, allontanandosi dall’istituzione, si possono notevolmente moltiplicare quei nuovi modi significativi per coinvolgere un pubblico più ampio per l’arte contemporanea stessa. Inoltre, questi luoghi non artistici possono essere ugualmente o, addirittura, più appropriati dei musei stessi in quanto rappresentano l’ambientazione/ambiente per alcune delle più importanti affermazioni artistiche che emergono dal pensiero corrente».44«So the art museum may not be the most appropriate starting point for larger, new audiences for contemporary art. Instead, by departing from the institution, new meaningful ways to engage a wider audience for contemporary art can be greatly multiplied. Moreover, these non-art-world venues may be equally or more appropriate than museums as the setting for some of the most important artistic statements emerging from current mainstream thought» (M. J. Jacob, An Unfashionable Audience, in Lacy, cit., p. 52).

David Hammons, House of The Future, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

David Hammons, House of The Future, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Lo spazio pubblico, per Jacob, inteso soprattutto in questo testo come spazio contrapposto alla sfera dell’istituzione, rappresenta quel luogo di democratica libertà d’espressione in grado di accogliere una serie di sperimentazioni che trovano la loro forza specifica nel loro essere posizionate all’esterno:

«È stato necessario restare fuori dall’istituzione per mantenere una posizione artistica o politicamente rivoluzionaria indipendente. Costretti inizialmente a lavorare fuori dalle istituzioni d’arte a causa di processi discriminatori di selezione, gli artisti politicizzati – specialmente quelli che devono difendere il loro posto nel mondo dell’arte a causa della loro etnia, razza, genere o preferenza sessuale – hanno usato il luogo pubblico come un mezzo potente per parlare di questioni personali in una dimensione pubblica».55«It was necessary to remain outside the institution to maintain an independent artistic or politically revolutionary stance. Forced initially to work outside art institutions because of discriminatory selection processes, politicized artists – especially those who must defend their place in the art world because of their ethnicity, race, gender, or sexual preference – have used the public venue as a potent means of speaking about personal issues of a public dimension» (Ibid., p. 53).

Tra gli anni ’80 e l’inizio dei ’90, negli Stati Uniti si registrò un sempre maggior interesse verso la dimensione della public art grazie anche alle nuove direttive in materia di fondi per gli artisti promosse dalla NEA che, proprio agli inizi degli anni ’90, incoraggiò l’introduzione di ulteriori attività didattiche in grado di coinvolgere la comunità.

La trasformazione di una nuova pratica artistica nella sfera urbana va di pari passo alla trasformazione del pubblico.

Attraverso lo sviluppo delle modalità promosse dai fondi NEA, Lacy legge il progressivo spostamento da una dimensione public art a una art in public places. Proprio questa, a metà degli anni ’70, aveva indirizzato i lavori verso una dimensione site-specific che, anziché ridurre le distanze tra artista e spazio pubblico, non fece altro che rimarcare una differenza sostanziale deresponsabilizzando gli artisti da qualsivoglia impegno comunitario-sociale e trasferendo tali poteri di mediazione in mano a burocrati e amministratori.

Si trattava però, nella visione tanto di Lacy quanto di Jacob, e come loro di artisti impegnati nel discorso sul pubblico, di dare visibilità alle nuove problematiche portate alla luce da soggetti diversi rispetto a quelli che sino a quel momento potevano essere derubricati alla categoria di semplici spettatori.

Il nuovo pubblico e il nuovo spazio pubblico risultano essere costituiti da una serie di comunità emergenti che iniziano a rivendicare la propria voce in uno spazio urbano in rapida trasformazione:

«Al fine di trasmettere il significato di quest’arte, la sua presenza in pubblico è essenziale. Non è arte per gli spazi pubblici, ma arte che si occupa di questioni pubbliche. Questa arte dipende da un’interazione reale e sostanziale con i membri del pubblico, che di solito rappresentano un particolare gruppo di persone, ma non quel gruppo che si identifica, o è connesso, con il mondo dell’arte stessa. Tale lavoro deve raggiungere coloro per i quali il soggetto dell’arte è una questione di vita critica/rilevante».66«For the meaning of this art to be conveyed, its presence in public is essential. It is not art for public spaces but art addressing public issues. This art is dependent upon a real and substantive interaction with members of the public, usually representing a particular constituency, but not one that comes to art because of an identification or connection with the art world. Such work must reach those for whom the art’s subject is a critical life issue» (Ibid., p. 54).

La trasformazione di una nuova pratica artistica nella sfera urbana va, dunque, di pari passo alla trasformazione del pubblico, e quindi riscrive la formula secondo cui l’arte si esprime e si crea per il suo mondo autodefinito. È un vero e proprio cambio di paradigma di fronte al quale la critica stessa deve resettare i propri strumenti di giudizio e analisi. Lo spettatore non più spettatore, bensì cittadino, quindi all’interno delle dinamiche che interessano la costruzione dello spazio urbano, viene inserito al primo posto nella catena di produzione artistica. Ovvero, il bisogno, l’urgenza di una determinata porzione di persone – alla quale si applica in toto la problematica definizione di comunità – si pone alla base dell’intervento artistico.

La comunità – termine che agli inizi degli anni ’90 sembrava sollevare dall’impasse di una nuova definizione di pubblico, ma che nel corso degli anni diventerà quasi un problema ontologico – non è ciò su cui ricade l’intervento artistico ma ciò con cui si pensa l’intervento stesso. In questo periodo di trasformazione vengono spesso citati – anche da parte della critica italiana del tempo – due esempi di public art “old school”, potremmo dire, che incontrano un rifiuto così forte da parte di quel pubblico per cui genericamente l’intervento era stato pensato da venire persino rimossi. Si tratta dell’opera di Richard Serra, Titled Arc (1989), e di quella di Rachel Whiteread, House (1993). Tali due opere non peccarono certo di formalità estetica o di “qualità” artistica, né tantomeno i loro significati e intenti poterono definirsi deboli o poco strutturati. Il problema risiedeva essenzialmente nella loro scarsa processualità partecipata, ovvero, non solo nel non rappresentare un’urgenza specifica ravvisabile nella vita dei suoi fruitori (coloro che attraversano un dato spazio), ma anche nel non aver partecipato e avvertito della propria presenza. La concezione dello spazio pubblico inteso come monumento al ricordo, alla memoria e alla celebrazione autoriale di una storia univoca inizia a lasciare spazio a una nuova modalità espressiva che si compone di una serie di storie minori che non hanno bisogno di una rappresentazione eroica, celebrativa, per l’appunto monumentale.

In particolar modo, dal punto di vista dell’artista, questo nuovo genere e modalità di concepire l’arte pubblica (definita in quegli anni in maniera indistinta come new genre public art, socially engaged art, community based art) significa una progressiva perdita dell’autorialità verso una dimensione progettuale. Le implicazioni di tale taglio del cordone auratico da parte dell’artista sono diverse e complesse, e la critica degli ultimi vent’anni ha scritto molto riguardo a questa tensione tra la dimensione plurale etica e la dimensione singolare estetica (per esempio la polemica tra Claire Bishop e Grant Kester su «Artforum» nel 2006, o quella più recente sempre tra lo stesso Kester e Mikkel Bolt Rasmussen su «Field» nel 2017). Sin da subito, Jacob si rese conto di come questa tipologia di pratica creasse un solco con il mondo dell’arte propriamente detto, soprattutto in questa sua qualità di art outside the mainstream.

In quegli anni la comunità appariva come un blocco grezzo da sgrossare, un nuovo pubblico da cui, in primis, l’artista avrebbe imparato una nuova metodologia operativa all’interno dello spazio urbano. La pratica artistica cominciò così a cambiare di pari passo a una nuova modalità interpretativa e formativa:

«Quando l’artista progetta un programma di contestualizzazione così come l’opera d’arte, o quando le strategie artistiche diventano un tutt’uno con i punti di coinvolgimento del pubblico, ciò che emerge è un nuovo modo di pensare la funzione dell’educazione e dell’opera d’arte come una totalità».77«When the artist designs the contextualizing program as well as the work of art, or when the artistic strategies become one with the points of audience engagement, what emerges is a new way of thinking about the purpose of education and the artwork as a totality» (Jacob, cit, pp. 56-57).

Questa nuova pratica nelle coordinate di Jacob si definisce come labor-intensive, time-consuming, multidisciplinary work, e proprio per questa sua dedizione, non accademicamente riconosciuta, mette in questione la figura stessa dell’artista.

David Hammons, House of The Future, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

David Hammons, House of The Future, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, photo: John McWilliams, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Il luogo che racconta. Places with a Past: New Site-Specific Art in Charleston (Spoleto Festival, 1991)

La prima edizione dello Spoleto Festival fu realizzata nel 1977 grazie a Gian Carlo Menotti e Christopher Keene, i quali videro nella città di Charleston un giusto intreccio di conservazione urbana e apertura al mondo. Lo Spoleto Festival, sin dal suo titolo, è un chiaro riferimento all’omonimo festival italiano, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, che Menotti ideò nel 1958 per poi trasferirne il format negli Stati Uniti (appunto Charleston) e in Australia (Melbourne).

L’edizione dello Spoleto Festival del ’91 – 24 maggio-4 agosto – prese il nome di Places with a Past: New Site-Specific Art in Charleston e venne affidata a Mary Jane Jacob, la curatrice che più di tutti ha definito e delineato un modello di arte in grado di interagire con la comunità e, soprattutto, una modalità di partecipazione artistica all’interno della comunità stessa. In un nuovo clima/modo di pensare la public art, l’intera manifestazione fu incentrata sul dialogo con il passato e la tradizione intesa tanto a livello architettonico quanto a livello storico-narrativo, nell’evidenza dell’emergere di quelle storie alternative, dimenticate e oscurate rispetto al discorso centrale fondativo della nazione.88In merito al suo procedimento curatoriale Jacob scrisse: «When I curate shows, it is to add value and insight to a place and to social issues. Monuments and ancient temples have always been with us, but newly heightened factors propelled public art into the locus of discussion: expanding in space and time outside the museum , as an exercise for artist and audience to connect in the present moment. My interest in public art became official in 1990 when I left museum in order to work in partnership with artist on projects conceived for certain locations – most significantly in 1991 for the Spoleto Festival in Charleston. It was here that I found an embracing discourse in public art: one that moved away from the monument/historical formula, or the contemporary masterpiece – like an Oldenburg or Calder – toward installations and process. It was art brought dialogue through an incitement of memory», M. J. Jacob, Interview 2002, in C. Thea (a cura di), On curating. Interview with Ten International Curators, DAP, New York, 2009, pp. 20-21.

La diversa prospettiva di questa edizione del Festival portò alla rottura con Menotti, che la definì sciocca e immatura (silly and sophomoric) lasciando la direzione due anni dopo.99J. Vernelson, Spoleto Behind the scenes, POINT, 1996, pagina non numerata 1.

Gli artisti che presero parte a Places with a Past furono: Barbara Steinman, Narelle Jubelin, Ann Hamilton, Christian Boltanski, Chris Burden, Liz Magor, James Coleman, Cindy Sherman, Ian Hamilton Finlay, Antony Gomley, Joyce Scott, Lorna Simpson-Alva Rogers, Huston Conwill-Estella Conwill Majozo-Joseph DePace, Elizabeth Newman, Ronald Jones, Gwylene Gallimard-Jean Marie Mauclet, Kate Ericson-Mel Ziegler e David Hammons.

Luogo e dialogo diventarono, così, le due coordinate principali per riscrivere una pratica artistica in grado di superare le dinamiche sia dell’operazione site-specific che quelle della public art attraverso un contatto diretto con le diverse comunità urbane. In questo clima, Charleston, con il suo passato da città nevralgica del sud federato e i suoi rimossi schiavisti, diventò il centro propulsore per la riattivazione di voci marginalizzate attraverso luoghi antimonumentali carichi di una propria storia sotterranea.

Ronald Jones, Untitled, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Ronald Jones, Untitled, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Jacob si mostrò sin da subito consapevole del problema della rappresentazione dell’altro – implicito nell’atto del dar voce attraverso un’operazione artistica – che tale pratica comportava. I quesiti che pose e lasciò giustamente aperti non devono essere letti come un monito alla difficoltà, bensì una chiave di lettura – ancora oggi problematica – della possibilità di un nuovo ruolo dell’artista. Il termine/problema “comunità” in questo spostamento diventa essenziale:

«Oggi, forse in reazione al decennio precedente che ha visto un periodo di intensificazione del mercato e superficialità dei contenuti, vi è uno spostamento verso quelle opere che hanno una missione e fanno dichiarazioni sociali, perseguendo una posizione morale. E mentre i soggetti e il “luogo” Charleston hanno sollevato questioni sociali e concettuali fondamentali per l’arte di oggi e per l’arena accademica, sono sorte questioni etiche e filosofiche che hanno messo in pausa gli artisti durante il corso delle loro ricerche: l’artista può parlare per la gente di un altro luogo con cui non condivide una storia o una tradizione culturale comune; anche nel caso di una tradizione condivisa, lui o lei possono parlare da soli per la comunità. Può un artista bianco parlare con un soggetto afroamericano? Quali regole entrano in gioco quando si lavora in collaborazione con un membro della comunità? Come può la voce della comunità coesistere empaticamente con quella dell’artista? E se l’artista collabora con un membro o con membri della comunità, parla a nome dell’intera comunità?».1010«Today there is also a shift toward works that has a mission and makes social statement, stalking out a moral position, perhaps in reaction to the prior decade as a period of intensified commercial and shallowness of content. And while Charleston’s subjects and location brought up social and conceptual issues central to art-making today and to the academic arena in general, ethical and philosophical issues arose that gave pause to the artists in their courses of investigation: can artist speak for people of another place with whom he or she does not share a common history or cultural tradition; even if one share shares a heritage, can he or she alone speak for the community; Can a white artist deal with an African-American subject; what rules are operative when working collaboratively with a member of the community; how can a community voice and artistic voice coexist sympathetically; and if the artist collaborates with a member or members of the community, do they speak for the community at large?» (M. J. Jacob, Places with a Past: New Site-Specific Art in Charleston, Spoleto Festival USA, Rizzoli International Publications, New York, 1991).

Il luogo con un passato e una storia, di cui racconta il titolo dell’operazione, è fatto di una serie di spazi al di fuori delle consuete rotte turistiche di Charleston. Questo per due motivi. Da una parte, l’uragano Hugo che nel 1989 aveva creato ingenti danni alla città rendono inagibile l’area inizialmente pensata per allestire un parco della scultura e, dall’altra, la volontà di Jacob di spostare il discorso principale verso il margine della città stessa. In quel margine della città l’artista si sarebbe aggirato come un visitatore tanto casuale quanto interessato a raccogliere voci e ricordi.

La maggior parte degli interventi/installazioni si costruirono in maniera aperta (open-ended) senza una rigida pretesa di controllo sul risultato finale dell’operazione stessa, lasciando sempre all’interno dell’opera la possibilità di incorporare la visione dell’altro. La condivisione dell’esperienza e del racconto divenne, dunque, il punto comune attraverso cui gli artisti decisero le modalità dei loro rispettivi interventi. Ogni luogo selezionato fu interrogato e descritto dalla voce di quelle persone che, in un certo senso, potremmo dire, lo custodivano/costituivano. Questi luoghi raccontavano con sfumature diverse, soprattutto, le storie della comunità afroamericana e il difficile rapporto con la tradizione della Charleston schiavista durante il periodo della guerra civile americana. Su questo tema si soffermarono in particolare i lavori di James Coleman, Joyce Scott, Ronald Jones, Liz Magor e Cindy Sherman. La memoria fu riattivata non solo tramite documenti e materiali d’archivio, ma anche attraverso la tecnica del reenactment.

Ronald Jones, Untitled, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Ronald Jones, Untitled, Spoleto Festival U.S.A, Charleston, 1991, courtesy Spoleto Festival USA, Charleston, South Carolina.

Sul tema del passato schiavista e della ricomposizione della memoria, l’opera dell’artista Ronald Jones rifletté sulle declinazioni/deviazioni del razzismo locale grazie al recupero della figura di Denmark Vesey. Nato nel 1767 nell’isola di St. Thomas, a quel tempo protettorato danese, Vesey fu uno dei primi schiavi a comprare la sua libertà, nonché uno dei maggiori organizzatori della comunità africana locale. Il cognome Vesey derivava dal capitano e mercante di schiavi Joseph Vesey, che all’età di 14 anni lo vendette a un agricoltore haitiano per poi riportarlo con sé a Charleston nel 1796. Tre anni dopo Vesey, il cui vero nome era Telemaque, vinse un’ingente somma alla lotteria e poté comprare la propria libertà all’età di 32 anni. Da subito Vesey iniziò una redditizia e incessante carriera di carpentiere, cercando di guadagnare abbastanza per poter comprare la libertà di sua moglie e successivamente del figlio, cosa che purtroppo non gli fu consentita. Facendo parte della comunità metodista afroamericana (AME African Methodist Episcopal Church), Vesey divenne punto di riferimento per molti schiavi africani. Nel 1817 a Charleston si contavano tre chiese facenti parte dell’AME. Nel 1821 la chiesa della congregazione a cui Vesey apparteneva fu fatta chiudere per timori di scontri e possibili complotti. L’anno successivo, Vesey e altri membri della congregazione furono arrestati e impiccati. La figura di Vesey risultava controversa persino nella Charleston contemporanea: basti pensare che il ritratto commissionato nel 1976 per il Gaillard Municipal Auditorium fu rubato poco dopo l’inaugurazione a seguito di accese e aspre polemiche. Per la comunità nera, Vesey rappresenta un modello, mentre per quella bianca un mero disturbatore complottista. Il lavoro di Jones si inserì dunque nell’ambiguità di questa figura e nella diversa ricezione da parte del pubblico. Nell’opera dell’artista troviamo, inoltre, un ulteriore livello di interpretazione storica, una mediazione che attraverso la figura del fotografo George N. Barnard (1819-1902) ci porta direttamente alla Madonna Sistina dipinta da Raffaello tra 1513 e 1514. Dopo aver seguito come fotografo diverse campagne “etnografiche” a seguito di diverse spedizioni via mare, Barnard, tornato a Charleston, decise di aprire un suo studio. Qui elaborò uno sorta di stile nostalgico, ma non reazionario, in cui i suoi modelli venivano rappresentati in pose ideali nella speranza/attesa di una società egualitaria in cui potessero esprimersi liberamente. Questo è proprio il caso della fotografia South Carolina Cherubs (after Raphael) del 1874-’75, che ispirò Jones per la realizzazione della sua opera. Nella fotografia di Barnard si vedono due bambini neri, dell’età di otto-dieci anni – nati dunque dopo la guerra civile e pertanto liberi –, nella medesima posa adottata dai cherubini ai piedi della Madonna Sistina. Il loro sguardo, tanto assorto quanto perso in imprecisati pensieri, intendeva porsi come un monito/speranza per la futura società americana. Unendo insieme la storia di Vesey alla posa di Bernard, Jones mise in scultura la fotografia posizionandola all’ingresso della Emanuel American Methodist Episcopal Church, ovvero la chiesa della congregazione di Vesey ricostruita nel 1891 nella zona nord della città, dopo che la precedente struttura era stata distrutta da un terremoto nel 1866. Attraverso questo lavoro, Jones creò una narrazione storica a più voci in cui, nonostante la preponderanza del tema del razzismo, la sua rappresentazione fu guidata da un’estetica alla ricerca di un confronto, anziché di uno scontro, collocando la tragedia di un tempo passato all’interno di un discorso di speranza e fiducia espresso proprio dagli sguardi dei bambini di Barnard.

Se da un lato diverse operazioni attivarono un dialogo con il passato, una in particolare lavorò sul senso e sulla costruzione della comunità nel presente e per il futuro. L’operazione fu quella condotta dall’artista David Hammons e prese il nome di House of the Future. Come suggerisce il titolo, l’intervento di Hammons consistette nella costruzione di una casa molto particolare, senza alcuna funzione specifica. Una casa, per l’appunto, rivolta al futuro e quindi da riempire e vivere senza alcuna indicazione aprioristica. In quegli anni, come detto, le modalità della scultura nello spazio pubblico stavano subendo un processo di ridefinizione“…le modalità della scultura nello spazio pubblico stavano subendo un processo di ridefinizione” che ne individuò le nuove caratteristiche principali nella partecipazione della comunità e nella processualità della creazione stessa dell’intervento. Hammons esemplificò esattamente queste nuove indicazioni.

Processualità e partecipazione emersero sin da subito nella decisione dell’artista di vivere nel quartiere in cui aveva progettato il proprio intervento, ovvero la zona dell’East Side, un’area a prevalenza afroamericana. Proprio all’interno del quartiere, Hammons conobbe Albert Alston, un costruttore locale. Questo incontro fu decisivo, in quanto la prima idea di Hammons era quella di lavorare sulla distruzione e (maggiore) marginalità che l’uragano Hugo aveva causato. Grazie ad Alston, invece, l’artista focalizzò la propria attenzione sulla possibilità di costruire, anziché sottolineare una mancanza. Alston, inoltre, assunse il ruolo di mediatore tra artista e comunità, e nel giro di poco tempo gli abitanti del quartiere cominciarono ad aiutare Hammons nella sua ricerca di materiali di scarto per la costruzione della casa che si trova all’angolo tra America e Reid Streets.

La partecipazione a questa operazione coinvolse anche l’artista Larry Jackson e si sviluppò nel rispetto della tradizione delle cosiddette shotgun houses, ovvero il tipico stile delle abitazioni degli Stati americani del sud. Tale tipologia di casa deve il suo nome alla particolare forma a canna di fucile e si sviluppa essenzialmente in profondità. Il massimo dell’ampiezza può raggiungere il limite di 3,5 metri, mentre l’altezza quello di due piani. Le shotgun houses erano totalmente realizzate in legno e al loro interno le stanze erano disposte in maniera sequenziale senza spazi di passaggio. A completare la casa, un testo dipinto sul retro che riportava le parole dello scrittore afroamericano Ishmael Reed:

«The Afro-American has become heir to the myths that it is better to be poor than rich, lower class than middle or upper, easy going rather than industrious, extravagant rather than thrifty, and athletic rather than academic».

Lo scarto artistico di questa operazione si è mostrato soprattutto sul lungo periodo e sulle connessioni e consapevolezze che ha saputo generare. Dopo un iniziale momento di incomprensione rispetto al messaggio che l’operazione intendeva suscitare, la casa è diventata un simbolo per il quartiere e, in parte, una forma di identificazione comunitaria. Ha acquisito quasi il ruolo di monumento commemorativo, ma il suo aspetto indifeso e precario, nonché il processo partecipativo alla base, hanno fatto sì che diventasse un qualcosa di cui prendersi cura, uno spunto per parlare d’altro, o semplicemente un luogo di fronte al quale trovarsi. Alston è diventato il custode di questa eredità in continuo mutamento, una trasformazione che, come lui stesso ha sottolineato, ha coinvolto il quartiere:

«Look at this corner […]. The people here were affected by the art in such a way that they keep this corner clean. You can come here late at night and you’ll be safe. This corner used to be notorious, people just hung around waiting for trouble, and it came. When we first put those words on the back of the single house the people who hung around the corner didn’t like it, but eventually they understood. Art and what it can mean to people when they feel they are part of it is symbolized by this house and park on America Street».1111J. Vernelson, cit., pagina non numerata 1.

Ritengo proprio questa influenza (affected by the art) di cui parla Alston una chiave di lettura fondamentale per capire la trasformazione di una determinata pratica artista nella sua relazione con la sfera urbana. Il cambiamento di prospettiva ha portato un’idea di cura, una volontà di prendersi cura di qualcosa come gesto quotidiano e rituale che ridefinisce i compiti di una serie di persone trasformandole in una comunità unita da un compito/interesse, anziché da vincoli etnici e religiosi. L’opera di Hammons ha aperto alla possibilità della costruzione di un’identità differente e, nell’atto della sua condivisione, persino a quella di una comunità.

L’operazione di Hammons si completava poi con due elementi simbolo della formazione di una nuova comunità, una bandiera e una fotografia. Nel giardino di un lotto vacante, infatti, Hammons pose la sua bandiera americana rivisitata con i colori nero, rosso e verde, quelli della storica bandiera panafricana di Marcus Garvey adottata dal movimento UNIA-ACL (Universal Negro Improvement Association and African Communities League) a partire dal 1920. Sulla parete dell’edificio che dava sul giardino e su cui era disposto lo spazio per i manifesti pubblicitari (i classici billboards), l’artista decise di installare una fotografia della grandezza del cartellone stesso. In quegli anni, secondo un’ordinanza cittadina, i manifesti pubblicitari potevano essere posizionati solo al di fuori delle zone centrali e, dunque, la maggior parte di essi veniva concentrata in zone periferiche spesso connotate da basso reddito. Per di più, in quel periodo la maggior parte pubblicizzava prodotti alcolici e sigarette, come nel caso delle NewPort nel lotto scelto da Hammons. La fotografia raffigurava diversi bambini del quartiere con le mani ai fianchi e lo sguardo speranzoso rivolto verso l’alto. La scelta di Hammons di lavorare sui manifesti pubblicitari sostituendone messaggio e contenuto è alquanto interessante e “filmicamente” legata proprio alle lotte anti-gentrificazione che si stavano sviluppando in quel momento. Il rimando a cui mi riferisco è quello presente nel film Boyz ’n the Hood del 1989 diretto dal regista John Singleton, girato e ambientato nella periferia di South Central, Los Angeles. Nel film troviamo un passaggio in cui diversi membri del quartiere si radunano sotto un cartellone pubblicitario che reclamizza l’acquisto/vendita di case nella zona attraverso lo slogan: «Cash for your Home. Seoul to Seoul Realty». Il cartellone raffigura poi, in maniera molto esplicita, case che “prendono” il volo trasformandosi in banconote. Proprio davanti al cartellone, uno dei protagonisti, Laurence Fishburne, pronuncia questo discorso:

«Ciò di cui sto parlando è il messaggio. Che cosa rappresenta si chiama “gentrificazione”. È ciò che accade quando viene abbassato il valore della proprietà di una determinata area. […] Portano giù il valore della proprietà. Possono comprare i terreni a poco. Quindi spostano le persone, aumentano il valore e lo vendono con un profitto. Ciò che dobbiamo fare è tenere tutto nel nostro quartiere nero. Proprietà nera con soldi neri. Proprio come fanno gli ebrei, gli italiani, i messicani e i coreani».1212«I’am talking about the message. What it stand for. It’s call gentrification. It’s what happens when property value of a certain area is brought down. […] They Bring the property value down. They can buy the land cheaper. Then they move the people out, raise the value and sell it at a profit. What we need to do is to keep everything in our neighborhood black. Black owned with black money. Just like the Jews, the Italians, the Mexicans and the Koreans do» (J. Vernelson, cit., pagina non numerata 1).

Agli inizi degli anni ’90, dunque, la comunità era più che un concetto, rappresentava un qualcosa di vivo, in trasformazione e in costruzione. In questo contesto, la pratica artistica vide la possibilità di farsi mediatrice ponendosi come elemento alternativo a un dualismo – noi contro loro – che rappresentava l’unica possibilità, di certo la più immediata, di definizione e affermazione.

More on Magazine & Editions

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Spettacolarizzazione del conflitto

Strategie di coping nell’epoca della necropolitica

Magazine , PLANARIA - Part II

Imitazione sovversiva

Strategie mimetiche per contrastare l’egemonia.

Editions

Utopia on now. Dalle avanguardie artistiche all'utopia del fallimento

Excursus teorico dalla definizione di utopia classica al suo fallimento e alla sua ridefinizione

Editions

Revolution as Evolution

Le utopie del 1968 e loro effetti sulla contemporaneità, la critica d'arte militante e la sperimentazione dei linguaggi artistici.

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

La tanatopolitica e il suicidio per mano della società

"Il tempo è finalmente scaduto... Non sono una brava persona, ho fatto cose cattive. Ho ucciso, e ora è tempo che mi uccida": su guerra e pandemia per disaffermare la biopolitica.

Projects

Le forme pop della didascalia

L’uso della didascalia nel contesto museale e la descrizione dell’immagine nell'epoca della cultura visiva: una riflessione scaturita dal secondo appuntamento di Q-RATED (Quadriennale di Roma).

Magazine , PEOPLE - Part I

Una rilettura critica del 1968

Il 1968 oggi: eredità storiche, politiche e sociali all’interno di scuola, cultura e arte. Un testo di Loredana Parmesani sulle riviste e le esperienze di critica militante.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Emanuele Rinaldo Meschini è critico e storico dell’arte, PhD in Storia dell’arte contemporanea presso l’Università Ca’Foscari, Venezia. Ha collaborato per la rivista Contemporart con la rubrica Arte Sociale e approfondito lo studio dell’attivismo artistico presso l’Archivio Crispolti, Roma. Curatore in residenza presso Node Center e ZK/U a Berlino, ha curato Declinazioni di Comunità presso il Museo Etnografico Luigi Pigorini, Roma. Con Luca Resta ha ideato il progetto AUTOPALO, indagando le tecniche e le modalità della partecipazione sociale attraverso progetti legati al calcio. Collabora con Radio Ca'Foscari per il programma sportivo Palle di Cuoio.

J. Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, Torino, 2010.

M. J. Jacob, Places with a Past: New Site-Specific Art in Charleston, Spoleto Festival USA, Rizzoli International Publications, New York, 1991.

S. Lacy (a cura di), Mapping the Terrain. New Genre Public Art, Bay Press, Seattle, Washington, 1995.

C. Thea (a cura di), On curating. Interview with Ten International Curators, DAP, New York, 2009

J. Vernelson, Spoleto Behind the scenes, POINT, 1996.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.