“Lava’s Gaze”, intervento di Petros Moris per “Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love”, espozione artistica tenutasi a Nisyros nel 2018 ispirata al tema delle “parentele inaspettate”. Da https://neon.org.gr/en/exhibition/making-oddkin-for-joy-for-trouble-for-volcano-love/

“Lava’s Gaze”, intervento di Petros Moris per “Making Oddkin – for joy, for trouble, for volcano love”, espozione artistica tenutasi a Nisyros nel 2018 ispirata al tema delle “parentele inaspettate”. Da https://neon.org.gr/en/exhibition/making-oddkin-for-joy-for-trouble-for-volcano-love/

L’autonomia del Cogito e il Lebenswelt

Da Umanesimo e Rivoluzione scientifica si è soliti indicare l’inizio di un nuovo capitolo della filosofia occidentale: la filosofia moderna. Uno degli esponenti più rilevanti di questo periodo storico è senza dubbio René Descartes, filosofo e matematico francese distintosi per i suoi studi nella prima metà del XVII secolo. Egli costituisce un ulteriore punto di rottura con il passato, caratterizzato dall’entrata in scena di una nuova modalità di investigazione della natura umana e del cosmo, conosciuta come Razionalismo. Tale corrente, di cui il Discorso sul metodo (pubblicato nel 1637) rappresenta un vero e proprio manifesto programmatico, si propone di partire da principi fondamentali autoevidenti o riscontrati sperimentalmente per ricavare in maniera deduttiva, attraverso una metodologia razionale che si appella alla logica e alla matematica, una conoscenza che possa essere considerata certa. Affinché si raggiunga questo tipo di sapere è necessario, secondo Cartesio, un metodo. Ma su che cosa si basa questo metodo? Il motore che muove l’intero impianto filosofico del pensatore può essere facilmente riconosciuto nel dubbio; esso è infatti uno scoglio che, qualora fosse superato, consentirebbe di approdare alla certezza conoscitiva. Il filosofo adotta dunque questo speciale modus operandi per vagliare affermazioni relative all’esistenza del mondo e alla realtà dei suoi avvenimenti e arrivare, infine, a un nucleo di certezza indubitabile; è ciò che avviene nel corso delle Meditazioni Metafisiche, nelle quali il dubbio diventa iperbolico (ossia universale) nel momento in cui Cartesio, immaginando un genio maligno che ha il solo obiettivo di ingannarci, non mette in questione la verità di un singolo oggetto d’indagine bensì dell’intera realtà. Mentre riconosce di poter essere ingannato rispetto alla veridicità del mondo esteriore, tuttavia, il filosofo nega che il genio maligno possa ingannarci riguardo alla realtà della nostra stessa attività di pensiero (per essere ingannato, devo innanzitutto avere un intelletto ed essere in grado di rappresentare gli eventi esterni); l’assioma sul quale si fonda questa presa di consapevolezza può essere riassunto dal celebre «Cogito ergo sum», ovvero «Penso dunque sono». Avendo strappato al demone ingannatore la porzione di realtà interiore, il filosofo procede nella direzione inversa, deducendo l’esistenza del mondo esterno: distinguendo le idee del Cogito in avventizie (derivanti dall’esperienza con il mondo), fittizie (create attraverso l’immaginazione) e innate (“afferrate” immediatamente e aprioristiche), il pensatore definisce l’idea di Dio come l’unica idea innata che sia infinita e perfetta. Una volta considerata l’imperfezione dell’essere umano (solo un essere imperfetto, infatti, può dubitare) e riprendendo la prova ontologica di Anselmo D’Aosta in cui l’esistenza di Dio rappresenta una delle sue perfezioni, Descartes afferma che tale entità infinita e perfetta esiste e che la nostra idea di essa deve necessariamente trovarsi all’interno del nostro intelletto per suo intervento; la conclusione di questa dimostrazione consente al filosofo di affermare che, in quanto la bontà rientra negli attributi compresi dalla perfezione, Dio non avrebbe mai potuto ingannarci sulla veridicità del mondo sensibile, e non esiste alcun demiurgo maligno e ingannatore.

Questo modo di lavorare con i concetti può sembrare strano ai giorni nostri, ma presentarlo ci aiuta a capire con quale visione del mondo (o cosmologia) abbiamo a che fare e in che modo gli autori che presenteremo in questo articolo se ne distanzieranno; come dirà Donna Haraway, dobbiamo “restare a contatto con il problema” ed essere capaci, da una situazione iniziale, di generare parentele inaspettate e connessioni inedite.

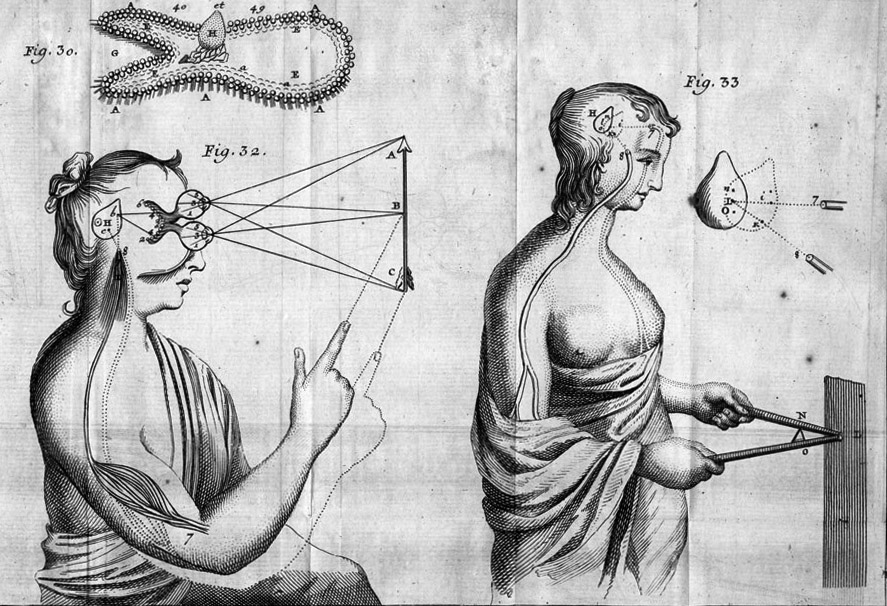

Due illustrazioni di Cartesio nelle quali viene mostrato il rapporto tra mente e corpo; rispettivamente, nella prima gli stimoli esterni vengono trasmessi dagli organi sensoriali alla ghiandola pineale situata nel cervello e in contatto con l’anima, mentre nel secondo disegno quest’ultima impartisce la sua volontà agli arti per compiere una certa azione.

Due illustrazioni di Cartesio nelle quali viene mostrato il rapporto tra mente e corpo; rispettivamente, nella prima gli stimoli esterni vengono trasmessi dagli organi sensoriali alla ghiandola pineale situata nel cervello e in contatto con l’anima, mentre nel secondo disegno quest’ultima impartisce la sua volontà agli arti per compiere una certa azione.

Con l’avvento del Cogito prende forma nel pensiero occidentale l’idea di un soggetto autonomo che, isolato e isolantesi dal mondo esterno, trova nel prezioso scrigno del pensiero razionale la fondatezza del suo stesso essere; in questo quadro teorico, i sensi sono privati di ogni possibile dignità conoscitiva e la risposta all’interrogativo posto dall’esperimento mentale del genio maligno può essere trovata contando esclusivamente su sé stessi e sulle facoltà del proprio intelletto. Un altro importante evento che interessa il processo di transizione epistemologica innescato dalla filosofia cartesiana può essere ravvisato nella scissione che Descartes opera tra “res cogitans” e “res extensa”, una separazione destinata a influire profondamente sugli sviluppi del pensiero filosofico e scientifico a venire. La res cogitans viene identificata con la vita psichica (non-estesa, libera e consapevole), per poi essere contrapposta alla res extensa, rappresentata dalla realtà fisica (estesa, limitata, inconsapevole e sottoposta alle leggi della meccanica regolanti gli eventi naturali). Questa dicotomia ontologica reca con sé un preciso modello di umanità; in questa prospettiva, la soggettività umana non emerge da uno scambio reciproco o dall’incontro con l’Alterità ma viene guadagnata, potremmo dire, attraverso un ripiegamento solipsistico del pensiero su sé stesso. Viene dunque sancito un principio di autonomia: il soggetto si autocostituisce come tale e riconosce di esistere grazie all’utilizzo del proprio intelletto (utilizzo che, si badi bene, è ancora mediato dalla divinità). In questo quadro il corpo è sottoposto alla tirannia della ragione e occupa una posizione subordinata all’interno di un sistema gerarchico al cui capo, in ordine di importanza, troviamo la sostanza divina e l’animo umano. Il corpo cartesiano, pur essendo collegato all’intelletto dalla ghiandola pineale (una sorta di escamotage teorico a cui il filosofo ricorre nell’ultima parte della sua vita per giustificare il rapporto tra le due sostanze), si riduce a strumento passivo dell’attività razionale dell’individuo; la vera sede della soggettività è la mente, mentre l’apparato corporeo di cui disponiamo è accantonato nel momento in cui si deve spiegare la sua vera origine.

Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia nonché filosofo e matematico vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo, tra Impero austriaco e Germania del tempo, può aiutarci a capire cosa questo modo di pensare implichi e quale sia la possibile via d’uscita. All’interno di La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, egli individua nel corso del pensiero filosofico occidentale una tendenza che si consoliderà nell’età moderna e che caratterizzerà il pensiero di autori a lui contemporanei: l’autoreferenzialità della conoscenza. Se la filosofia, infatti, dovrebbe essere una scienza nel senso di “mathesis” (ovvero una disciplina universale), occorre riconoscere secondo il pensatore che la filosofia occidentale ha “fatto altro”, dimenticando il suo vero compito (è in crisi, appunto). Questo “fare altro” di cui parla Husserl è rappresentato emblematicamente dal pensiero cartesiano, il cui Cogito sancisce la nascita del soggetto moderno nel pensiero occidentale e dà inizio a un sapere autoreferenziale che si traduce, come abbiamo visto, in un’autonomia dell’intelletto (autonomia nel senso etimologico di “darsi una legge da soli”, “governarsi da sé”). L’Io Penso cartesiano coincide così con l’Io Posso, e la ragione diviene spettatrice autonoma rispetto a un mondo di cose viste come puri “dati” (gli stessi dati che nella filosofia kantiana aspettano di essere “giudicati” e categorizzati dalle forme a priori della conoscenza). Viene dunque sancita per Husserl una incomunicabilità tra “doxa” ed “epistème”, tra esperienza sensibile (opinione) e scienza (sapere). Mentre il sapere va per Husserl nella direzione del positivismo e del misticismo o incontro a una iperspecializzazione di discipline che non si parlano le une con le altre (essendo, appunto, autoreferenziali), il filosofo si propone di ripensare il rapporto tra esperienza e sapere gettando luce su quello che egli stesso definisce come “il presupposto inespresso” della filosofia occidentale. Questo presupposto rimasto a lungo taciuto è il “mondo della vita” (o “Lebenswelt”) e indica l’esperienza sensibile in quanto dimensione precategoriale, incorporata (ovvero situata in un corpo) e prospettica, fondamento irriflesso di qualsiasi avvenimento e di ogni sapere. Il Lebenswelt precede la volontà giudicante e schematizzante del soggetto moderno; si può dire infatti che ne sia alla base, in quanto origine di ogni possibile determinazione. È dunque in questo orizzonte filosofico che possiamo provare a ripensare il concetto di soggetto, prestando particolare attenzione all’importanza che l’esperienza sociale e incarnata gioca nell’esistenza umana.

L’importanza che l’esperienza sociale e incarnata gioca nell’esistenza umana

Corpi che si sintonizzano: danzare allo stesso ritmo

La centralità del corpo per lo sviluppo di una soggettività è messa in rilievo dallo psichiatra e psicoanalista Daniel N. Stern. Lo studioso, tra i più attivi nel campo dell’Infant Research, si focalizza sull’acquisizione di abilità sociali da parte del bambino, piuttosto che concentrare interamente la propria attenzione sugli stadi del suo sviluppo cognitivo; è proprio attraverso l’analisi della condotta infantile che Stern si accorge dell’importanza della dimensione corporea, emozionale, relazionale e “precategoriale” (nel senso inteso da Husserl) per la genesi dell’individualità. Lo sviluppo del sé avviene durante l’intero corso della nostra vita, ma possiamo affermare che è nell’età infantile che si concentra il massimo potenziale di questa crescita.

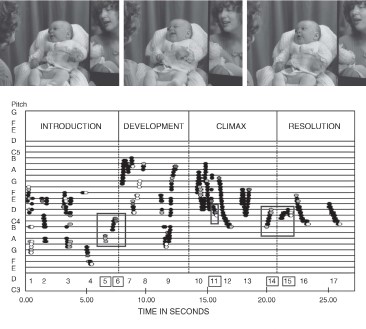

Ritmi e cambiamenti di tono nello scambio di vocalizzazioni all’interno di una proto-conversazione tra una bambina di 6 settimane e sua madre; le espressioni vocali di entrambe le parti vengono viste come note musicali raggruppate in battute e rappresentano un esempio di comunicazione tramite forme vitali. Da http://journals.openedition.org/signata/1075).

Ritmi e cambiamenti di tono nello scambio di vocalizzazioni all’interno di una proto-conversazione tra una bambina di 6 settimane e sua madre; le espressioni vocali di entrambe le parti vengono viste come note musicali raggruppate in battute e rappresentano un esempio di comunicazione tramite forme vitali. Da http://journals.openedition.org/signata/1075).

Le trasformazioni che caratterizzano questo momento fondamentale della nostra esistenza si articolano secondo il ricercatore in quattro diverse fasi. La prima è definita del “Sé emergente” e va, approssimativamente, dalla nascita al compimento del secondo mese di vita: si tratta del primo contatto che il neonato ha con il mondo esterno; il bambino si confronta con un’ampia varietà di stimoli che impara man mano a gestire, acquisendo nuove capacità e dando un senso al mondo. La seconda fase del “Sé centrale” prosegue fino ai sei mesi e vede l’ampliamento delle prime capacità di attribuzione di senso acquisite nella fase precedente. Il neonato è adesso in grado di organizzare la propria esperienza in ricordi episodici caratterizzati dall’associazione di determinati stimoli e risposte relazionali, come accade per esempio nel caso del pianto che richiama l’attenzione del caregiver (con questa parola si intende la persona interessata al nutrimento e all’accudimento del piccolo, il suo primo vero interlocutore). Vengono estese e generalizzate le proprie conoscenze ad altri ambiti e, pian piano, si organizzano esperienze future facendo previsioni; emerge l’esperienza di un sé “centrale”, appunto. Dai sette ai 15 mesi si sviluppa invece il cosiddetto “Sé soggettivo”, terza fase caratterizzata dalla consapevolezza di una distinzione tra la propria realtà soggettiva e quella percepita dagli altri. In questo periodo la sintonizzazione emotiva tra il bambino e le sue principali figure di riferimento riveste un ruolo cruciale, in quanto aiuta il bambino ad affrontare e a comprendere tale divario. Dai 15 mesi in poi, infine, si apre la quarta e ultima fase del cosiddetto “Sé verbale”, e qui Stern riscontra simultaneamente un consolidamento delle capacità sociali ottenute in precedenza e la nascita di capacità legate alla rappresentazione simbolica e al linguaggio, mediante le quali il bambino impara a riconoscere i bisogni e i pensieri degli altri e diventa compiutamente in grado di mettersi nei panni altrui. In questo processo di crescita, la genesi della soggettività non viene individuata nei processi mentali o nell’utilizzo di facoltà cognitive di grado superiore (o meglio, non esclusivamente), bensì in quel movimento reciproco di coordinazione che Stern definisce sintonizzazione degli affetti, alla base della nascita dei significati e del conseguente sviluppo di un’immagine di sé stessi; tale fenomeno vede il bambino comunicare con un altro attore sociale attraverso una corrispondenza (matching) tra forme vitali. Stern descrive così tale sintonizzazione:

«Nel periodo di tempo che intercorre approssimativamente dai due mesi e mezzo ai sei mesi di vita, il repertorio del bambino inizia a includere vocalizzazioni sociali ed espressioni facciali che rispondono al comportamento dei genitori. Il bambino, all’improvviso, diventa un partner sociale. Le interazioni tra bambino e genitori diventano reciproche e infinitamente più ricche. Il gioco faccia a faccia (basato su sguardi, espressioni facciali e variazioni del tono corporeo) diventa il gioco per eccellenza […]».

La sintonizzazione affettiva indica quindi un fenomeno nel quale il bambino adatta il proprio comportamento alle risposte del caregiver e viceversa, in una sorta di movimento ritmico dove l’azione del primo richiama l’azione del secondo in quello che potrebbe essere definito come un circuito che si autoalimenta. Questa danza dei corpi è fondamentale affinché si crei una comprensione degli stati mentali altrui e si colleghi questi ultimi a un determinato tipo di condotta osservabile. Ma che cosa intende il ricercatore quando parla di forme vitali? Per spiegare ciò occorre dire innanzitutto che queste esperienze costituiscono «il fondamento della maggior parte delle nostre esperienze quotidiane con gli altri esseri umani»; fungono da collante rispetto agli elementi che compongono l’esperienza, «in modo che essa possa essere percepita e vissuta come proveniente da una persona viva, appartenente al mondo reale, che si muove nel tempo e nello spazio, con una certa forza e direzione».22Ivi, p. 26.

Quando ci relazioniamo gli uni con gli altri, infatti, la pentade dinamica costituita dall’unione di movimento, tempo, forza, spazio e intenzione dà vita a vere e proprie Gestalt (o “proprietà emergenti”) che intuiamo immediatamente e che ci danno “istruzioni” su come agire (un volto corrucciato mi trasmetterà una sensazione che un sorriso di gioia difficilmente provocherebbe). Le forme vitali si basano sull’attivazione dei cosiddetti sistemi di arousal (dal verbo “to arouse”, ovvero “suscitare”, “animare”); questo sistema neurobiologico ha la funzione di aumentare o attenuare il livello di eccitazione suscitato da una certa situazione e da esso si può dire che dipenda quando facciamo qualcosa e come lo facciamo (cioè in quale forma dinamica).

L’arousal è quindi la “forza” fondamentale alla base di ogni attività umana, un modo di perseverare nell’essere che ricorda il conatus spinoziano; la dimensione psichica e quella fisica, pertanto, non risultano sostanzialmente divise, ma operano integrate nel medesimo processo organico, tanto che la differenza tra le due incomincia a sfumare. I bambini, già in tenera età, «partecipano a molte esperienze dinamiche ben prima della comparsa di una valutazione cognitiva comunemente intesa»33Ivi, p. 59.

(si è osservato addirittura come comportamenti attivati dall’arousal si manifestino a partire dalle dieci settimane di gestazione), e ciò porta Daniel Stern a ipotizzare che l’azione e il movimento, ancora prima del pensiero cosciente, giochino un ruolo centrale nell’ontogenesi, ovvero nella formazione di un soggetto.

Impronte umane nella “Cueva de las Manos” (Patagonia, Argentina), raffigurazione simbolica risalente a un periodo compreso tra i 9300 e i 13000 anni fa. Fonte: https://www.cuevadelasmanos.org/

Impronte umane nella “Cueva de las Manos” (Patagonia, Argentina), raffigurazione simbolica risalente a un periodo compreso tra i 9300 e i 13000 anni fa. Fonte: https://www.cuevadelasmanos.org/

Un’altra interessante linea di ricerca che si concentra sulla presenza di forme dinamiche nelle interazioni umane fa riferimento al concetto di musicalità comunicativa, coniato dal biologo e psicologo neozelandese Colwyn Trevarthen. Il termine “musicalità”, in questa accezione, «non si riferisce alla musica che intendiamo comunemente ma al duetto di movimenti e suoni che diffonde motivazioni e stati intenzionali tra due persone, alla sincronia che si crea tra i loro comportamenti».44Ivi, p. 44.

Attraverso l’abbinamento di forme vitali, viene innescata (nell’ordine della frazione di secondo) una trasformazione all’interno del campo sociale che modifica l’esito dello scambio comunicativo. Ogni variazione nei fonemi, ogni mutamento del tono con il quale si pronuncia un discorso, o cambiamento nel ritmo e nell’intensità dei movimenti, costituisce un elemento fondamentale e originario del modo in cui ci relazioniamo con l’Altro; i nostri corpi vibrano all’unisono e riecheggiano sulla skenè teatrale della vita comunitaria. Dalla lallazione infantile alle danze tribali, è la nostra innata capacità di muoverci, ricordare e pianificare in sintonia con gli altri che rende possibile il nostro apprezzamento e la creazione di un’infinita varietà di prodotti sociali, consistenti nelle più diverse forme culturali: dalla musica alla danza, alle formule rituali fino ad arrivare allo stesso linguaggio. Ritroviamo questa musicalità nelle prime conversazioni di un genitore con il proprio bambino o nella narrazione silenziosa ed emotiva che coinvolge due amanti. Nella coordinazione delle nostre pratiche di vita, il successo è assicurato da una comprensione condivisa e intuitiva di ciò che avviene attorno a noi, ed è proprio la musicalità che ci guida in questo percorso. Tuttavia, la musica non si canta solamente: si scrive anche su uno spartito. Questa differenza ci tornerà utile più avanti, quando tratteremo la distinzione tra protesi e automa nel pensiero di Carlo Sini. Possiamo qui concludere notando come il soggetto non sia affatto una sostanza che viene scoperta ripiegandoci dentro noi stessi, bensì risuonando con l’altro, guardandolo in volto. La base per lo sviluppo di un’individualità è sempre diadica, sociale (tanto che Carlo Sini, anziché di “individuo”, parlerà di “con-dividuo”); un famoso detto recita “it takes two to tango”, e nel nostro caso ci ricorda come l’autonomia del soggetto moderno sia una finzione e incominci a erodersi nel momento in cui prendiamo consapevolezza del legame intercorrente tra un organismo e i suoi simili all’interno di un determinato ambiente, legame visibilissimo fin dalla tenera età. La musicalità di cui stiamo parlando viene impressa nel nostro corpo accompagnandoci per tutta la vita: nel monologo personale così come nel ricordo di alcuni eventi passati, nell’immaginazione o semplicemente nel comportamento quotidiano individuale, l’Altro è sempre con noi. A questo proposito, il biologo e zoologo estone Jakob Johann von Uexküll fa riferimento al concetto di “Umwelt” per spiegare come l’esperienza di ogni essere vivente vada messa in relazione a un determinato ambiente e alle possibilità di azione che la sua specifica disposizione corporea consente. Alla luce di ciò che abbiamo visto, possiamo pertanto affermare che il corpo sia qualcosa di estremamente ricettivo rispetto alle possibilità che offre questo ambiente condiviso, e che proprio l’analisi delle interazioni emotive e corporali con i propri partner sociali sia indispensabile per poter finalmente rendere giustizia alla complessità del mondo in cui ci troviamo, senza operare alcuna recisione tra una mente autonoma e un “dato” corporeo visto come passivo o poco rilevante per l’investigazione del fenomeno umano; nel prossimo capitolo vedremo più approfonditamente il modo in cui la singola azione umana valichi quelli che precedentemente erano intesi come i limiti del corpo e, attraverso l’uso di prolungamenti tecnici, produca effetti che si estendono all’intero mondo sociale. Il soggetto moderno, le cui vestigia possono essere ancora ritrovate nella contemporaneità come oggetto di venerazione, può allora essere ripensato come uno snodo biologico e semiotico nel quale confluiscono la vita e la storia della propria comunità; una storia che, con l’esercizio della voce e dell’azione, è finalmente fatta propria per essere nuovamente condivisa.

Il corpo in azione e i suoi prolungamenti esosomatici

«In principio, è l’azione», scrive Carlo Sini riprendendo il celebre passo del Faust di Goethe. «Qualcosa protende o si protende. Diamo un nome a questo protendersi; usiamo il termine protesi».55Carlo Sini, L’uomo, la macchina, l’automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, Bollati Boringhieri, Torino, 2009, p. 41.

Tutto ciò che possiamo dire o pensare dell’azione, o più in generale del movimento, «viene dopo e per sua diretta conseguenza», poiché «nel qualificare, l’azione è già in azione, in una sua figura, differenza o conseguenza in atto»66Ibid.

(questa precedenza dell’esperienza rispetto al sapere teorico ricorda da vicino il Lebenswelt husserliano). Ogni azione, d’altra parte, è messa in atto da un corpo situato in un certo ambiente: si può allora tradurre il principio sopracitato affermando che, in origine, è il corpo a essere in azione.

Il termine protesi, comunemente utilizzato in campo medico e ortopedico, affonda le sue radici nel greco “protíthemi” (“presento”, “espongo”, “assegno”), oltre che nel verbo “prostíthemi” (“accosto”, “aggiungo”, “aderisco”). La scelta di questo termine, di cui il filosofo si avvarrà all’interno del suo libro L’uomo, la macchina, l’automa. Lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, ci aiuta a riflettere sul rapporto tra umanità e tecnica ed è sintomo del fatto che «da sempre la pratica filosofica si appropria di parole dell’uso quotidiano per trasmettere significati nuovi o più incisivi».77Ivi, p. 42.

Il pensiero di Carlo Sini è infatti ricco di vocaboli che, come quest’ultimo, vengono risignificati e dotati di nuova carica espressiva; è proprio grazie a tale mutazione semantica e cambiamento di angolatura che possiamo gettare luce, forse, su aspetti del reale prima oscurati e ignorati.

La parola “protesi” rende l’idea di qualcosa che “sta” per qualcos’altro, che ha l’obiettivo di sostituirlo; non si tratta infatti per il filosofo del classico oggetto che ci può venire in mente una volta messi davanti al termine, bensì di una sostituzione rappresentativa, prima vera apertura al processo del sapere. Allo stesso tempo, il termine veicola l’idea di strumento tecnico, mezzo tramite il quale compiere una determinata azione (nozione forse un po’ più in linea con quello che penseremmo abitualmente). Per capire in cosa consista precisamente tale strumento sostitutivo-rappresentativo, dobbiamo prima di tutto chiarire il rapporto intercorrente tra conoscenza e lavoro che caratterizza il pensiero siniano. Scrive, a proposito, il filosofo:

«Lavoro e conoscenza si intrecciano profondamente, sicché la conoscenza, si deve dire, è un lavoro, poiché entrambi, lavoro e conoscenza, operano trasformazioni. L’azione trasformatrice della conoscenza è appunto quella di trascrivere la “x” ignota in una cosa che si suppone efficace per spiegare, o dispiegare, la “x”, e così incominciare a padroneggiarla un po’ meglio».

Quello svolto dalla protesi, come vedremo meglio a breve, è un lavoro; in quanto tale è essenzialmente conoscitivo e permette di conferire un senso all’abissale oscurità del mondo e alla totale estraneità dei suoi avvenimenti dando loro una forma (trascrivendo la “x” ignota, appunto), rappresentandoli e allo stesso tempo rappresentandoci un fine verso cui la nostra azione è diretta. Servendoci di un esempio concreto, quando utilizziamo un martello per rompere e frantumare qualcosa la nostra azione si trasferisce a tutti gli effetti su tale supporto, il quale medierebbe tra la nostra particolare intenzione e lo stato di cose nel mondo; tale è il funzionamento delle protesi, in primo luogo della parola (la parola, infatti, “supponit pro”: “sta al posto di”).

L’interessante approdo di questa riflessione consiste nel vedere la conoscenza non come un risultato (come accade nella filosofia moderna e cartesiana), bensì come un’attività, un lavoro. Ebbene, questo lavoro conoscitivo è metodico: prevede cioè l’assunzione di un metodo che secondo il filosofo caratterizza ogni utilizzo della protesi. Il metodo in questione, tuttavia, differisce profondamente da quello cartesiano. Si potrebbe dire infatti che se il metodo cartesiano va dal dubbio alla certezza, quello di cui parla Sini è definibile come l’arte del “per ora non ancora”: un’attività che, per la natura stessa del processo conoscitivo, porta l’essere umano a compiere una determinata azione per poi essere a sua volta messo in questione dal mondo riguardo al da farsi, in quello che sembra essere un infinito circolo di interpretazioni. Nel momento in cui metodicamente mi servo di qualcosa per compiere un’azione, infatti, il mondo mi risponde per mezzo del contraccolpo al quale io stesso vado incontro agendo. Tale contraccolpo, da intendere non solamente in senso fisico ma in un senso estremamente lato, è la vera origine del sapere: è mettendo la mano su una superficie calda che scopro di potermi scottare, segnalando agli altri le mie intenzioni tramite la parola che inizio a notare come essi reagiscono in risposta a determinati stimoli e, infine, grazie alla sintonizzazione affettiva che da genitore intrattengo con mia figlia che entro in sintonia con i suoi stati emotivi e comprendo il suo stato d’animo. L’azione metodica della protesi riveste dunque un ruolo fondamentale per la genesi di una soggettività e per l’emergere degli stessi significati sociali: i significati sono infatti coinvolti nel processo rappresentativo innescato dalla protesi che, raddoppiando il mondo vissuto in strumenti per l’azione, fornisce – come abbiamo precedentemente accennato – la prima apertura al processo del sapere; essa ci permette, infatti, di conoscere non solo l’ambiente fisico e sociale che ci circonda ma anche noi stessi in quanto attori all’interno di questo ambiente. In virtù di quella che potremmo definire come la sua caratteristica medialità, la protesi traduce un progetto in un determinato procedimento metodico, situandosi tra l’intenzione e il fine. Questo è il motivo per cui, secondo Sini, l’azione della protesi consiste in una sostituzione (auto)rappresentativa ed è sostanzialmente assimilabile a quella di metodo; quando utilizziamo un gesto o una parola per esprimere qualcosa, non solo stiamo rappresentando qualcosa a qualcuno ma sappiamo cosa noi in quel momento stiamo rappresentando, includendoci come oggetti all’interno della scena. Originariamente il termine greco méthodos designava l’artificio, lo stratagemma, il meccanismo o la via tortuosa; non soddisfatto di questa iniziale definizione, tuttavia, Sini desidera approfondire ulteriormente l’origine della parola e richiama la nostra attenzione su altri aspetti:

«Ma ora osserviamo con attenzione quel metá che in méthodos è premesso a odós [“strada”]. Metá rinvia alla radice indoeuropea *medh, che in generale designa ciò che è in mezzo (mésos). Quindi proprio il mezzo, il medio: ciò che, stando in mezzo rispetto agli estremi, sta con, si accompagna a, pone relazioni tra. Il mezzo insomma “apre la via”, nel senso in cui per esempio diciamo: “con l’aiuto di”, “per mezzo di”, “in conformità con” ecc.».

La protesi, in quanto mezzo e strumento, viene quindi a coincidere con il concetto di metodo per come ora lo abbiamo presentato. È proprio nell’azione e all’interno di un ambiente ricettivo che il sé viene plasmato e, come avrebbe detto Friedrich Nietzsche, «diventa ciò che è»; attraverso l’utilizzo di protesi diventiamo consapevoli abitatori di un corpo umano, un avere che è al tempo stesso del tutto privato (nel suo evento indeclinabile) e assolutamente pubblico (nel suo significato affidato al sapere). La nostra singolare azione tecnica si inserisce in un remoto e incessante lavoro sociale, i cui resti si riflettono sull’agente producendolo come soggetto e generando le figure del sapere; ciò perché conoscere significa «determinare qualcosa con qualcos’altro che è inteso come suo segno, orientando le nostre azioni e il senso delle nostre esperienze».1010 Ivi, p. 52.

La conoscenza si concretizza nella mediazione della protesi e, come ogni lavoro, produce dei resti: qualcosa nell’azione si “stacca” e si retroflette sull’agente, dando vita al sapere umano con i suoi concetti e i suoi attori. Sorgono così, quasi per contraccolpo, una coscienza di sé e del mondo. Il lavoro della nominazione, per esempio, crea come resto il nome proprio, ed è con l’avvento del nome proprio che la nostra identità e quella degli altri emergono tra le pieghe del sapere. Ogni segno è dunque definibile come una protesi; una protesi che, in quanto facente parte di un linguaggio, è sociale. Proprio grazie al lavoro sociale della protesi vengono prodotti dei resti che retroagiscono sull’agente, ovvero un sapere su sé stesso e sul mondo. A questo proposito, riprendendo Hegel, Sini ricorda come l’essere umano riconosca sé stesso lavorando;1111Ivi, p. 83.

sappiamo infatti che nella Fenomenologia dello spirito, presentando la nota dialettica servo-signore, Hegel dimostra come l’attuale verità del signore sia celata nel servo, dal quale dipende e mediante il quale ha un accesso alla realtà (proprio per questo rapporto indiretto con la realtà il signore risulta alla fine essere più dipendente dal servo di quanto il servo non lo sia nei suoi confronti). La protesi, pertanto, grazie al particolare ruolo di mediazione che riveste nella nostra esperienza, risulta essere ciò da cui il corpo in azione dipende per avere coscienza di sé stesso e rivelarsi al tempo stesso soggetto e oggetto del sapere.

Come abbiamo precedentemente accennato, ogni segno è una protesi; ogni gesto, azione o parola, nel momento in cui funge da “mezzo” su cui trasferiamo il nostro progetto per raggiungere un certo fine, diviene un segno e compie quindi quel lavoro conoscitivo tipico della sostituzione rappresentativa di cui abbiamo parlato a inizio del capitolo. I limiti del corpo non possono quindi essere rintracciati né nella nostra pelle né laddove terminano i nostri arti: i segni di cui ci serviamo nella vita di tutti i giorni sono a tutti gli effetti estensioni della nostra azione, veri e propri prolungamenti esosomatici che Sini dipinge come «linee di congiunzione con il mondo tramite la relazione con altri viventi».1212Ivi, p. 44.

L’organismo umano sembra dunque protendersi tentacolarmente nel suo ambiente (Umwelt) grazie alla più importante di tutte le tecniche: il linguaggio. La prima protesi, secondo il filosofo, è infatti costituita dal gesto (sia esso fisico o vocale), nel momento in cui da mera reazione emotiva e istintuale arriva, con il tempo, a veicolare significati.

Assumendo una prospettiva pragmatista secondo cui il significato di ciò che cerchiamo di definire va ricercato nei suoi effetti, Carlo Sini ci consente di riflettere in maniera diversa sulla nostra agency, ovvero sulle capacità d’azione che un attore sociale possiede in un certo ambiente. L’utilizzo del linguaggio ci permette infatti di raggiungere obiettivi che in sua assenza non saremmo neanche in grado di immaginare, e riscoprirne l’aspetto originariamente tecnico e corporale getta luce su qualcosa di diverso dall’umanità comunemente intesa. Per il filosofo non vi è infatti alcun fattore “naturale” contrapposto a un presunto dato “artificiale”: essendo il linguaggio la pratica tecnica per eccellenza (cioè un lavoro conoscitivo che produce sapere) ed essendo ogni protesi un segno, l’essere umano da quando è sapiens ha sempre fatto uso di strumenti tecnici, siano essi dei bastoni, degli strumenti musicali o le stesse mani nel momento in cui sono chiamate a esprimere un messaggio. Ciò che si sarebbe tentati di definire come sostanziale e naturale, in realtà, sembra pertanto essere prodotto della tecnica; a questo proposito basti pensare ai mutamenti ai quali, come ha ben mostrato Michel Foucault, i più importanti dei nostri concetti sono andati incontro passando da un’epoca all’altra. L’aspetto interessante di tale prospettiva risiede infatti soprattutto nel vedere l’umano come un prodotto del lavoro sociale e culturale piuttosto che, come spesso si è fatto, il contrario. Dobbiamo ben guardarci dall’idealizzare un soggetto sostanziale, naturale e indipendente che crea e plasma il “suo” ambiente; si potrebbe forse affermare che questa idea risalga addirittura alla Bibbia, nel momento in cui Dio dice: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra» (Genesi, 1:26). L’osservazione della condotta sociale e simbolica, fin dalla tenera età, ci fa capire come la tecnica non si esaurisca al ruolo che tradizionalmente le è stato affibbiato, e nell’ultimo capitolo rifletteremo con l’aiuto di Donna Haraway sulle importanti conseguenze di questa consapevolezza.

Automa e finzione

Il termine “automa” rinvia al greco “autómatos” che significa “ciò che si muove da sé”. Nonostante sia questa l’origine della parola, Carlo Sini giungerà a concepire l’esatto contrario: l’automa è ciò che finge di muoversi da sé, simulando l’immediatezza della vita in azione ed estrinsecandola in un supporto; prima di arrivare a questa conclusione, tuttavia, occorre chiarire che cosa intendiamo quando parliamo di automa e come esso si differenzi, nel suo funzionamento, dalla singola protesi. Incominciamo dal tratto principale: l’automa si presenta come un tipo di protesi semovente. Se la protesi è ancora legata all’intervento diretto dell’azione umana, con l’automa si concretizza infatti una totale separazione tra strumento e soggetto agente, tale che il primo risulta ora indipendente dal secondo.

Una prefigurazione dell’automa, secondo Sini, è da ricercarsi nella scrittura, in quanto essa è equiparabile a una macchina che ha in sé codificato il proprio principio operativo: il testo scritto, infatti, scollegato dalla singola espressione individuale, produce effetti a distanza senza il bisogno di un intervento diretto da parte del parlante. Scrive il filosofo:

«Questo significa che nell’automa viene esteriorizzato ed estraniato il “progetto”, cioè l’azione del medio, poiché il medio è a distanza. Il progetto dell’azione, tradotto nella sua ideazione grafica, diviene un “programma”: dall’esosomatico si passa così all’automatico; il programma incarna appunto il metodo, il medio, il “procedimento”. E così la protesi, in quanto supporto di queste operazioni, viene interamente esteriorizzata».1313Ivi, p. 86.

Se il lavoro della protesi era dunque caratterizzato dal progetto come espressione di un’intenzione particolare, l’automa si distingue invece per il programma. L’automa accentua dunque l’aspetto simulativo già presente alle origini del lavoro conoscitivo, e lo porta ai suoi massimi termini: esso, infatti, imita la vita (Lebenswelt) come “puro e irriflesso essere in azione”, tentando di riprodurne il movimento originario e catturarlo nella ritmicità del lavoro; questo è il motivo per cui il lavoro dell’automa non è più lo slancio immediato del corpo in azione, ma il movimento del sapere stesso (sapere che, autoreferenzialmente, finge di essere oggettivo e autonomo).

Che cosa vuol dire tutto ciò? Stiamo qui dicendo, innanzitutto, che il lavoro automatico è caratterizzato dalla ripetizione, una ripetizione che è in primo luogo un riportare in figura, e quindi rappresentare; viene evocato qualcosa di fondamentalmente assente, dal quale ci separiamo nel momento stesso in cui viene tradotto in simbolo. La ripetizione, infatti, «non è che l’immagine, la sembianza, la somiglianza, il desiderio dell’origine che resta nell’assenza»,1414Ivi, p. 105.

e tale origine è rappresentata proprio dalla vita nella singolarità e irripetibilità del suo evento. Possiamo dunque intuire come agli occhi del filosofo il concetto di automa coincida essenzialmente con quello di cultura:

«La cultura, infatti, non è che lavoro, cioè una costruzione del mondo umano. Costruzione, si potrebbe dire, in quanto cultura del ritorno. Non può esserci però ritorno senza mediazione, cioè senza riconoscimento, identificazione e somiglianza. Una mediazione, dunque, che è fatta a immagine e somiglianza dell’origine. Ecco il circolo, semplice e insieme profondo, del lavoro fondativo dell’umano […]».1515Ivi, p. 104.

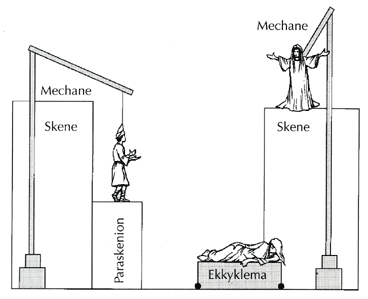

Rappresentazione dei diversi strumenti utilizzati all’interno del teatro greco tra i quali la “mechanè”, congegno che utilizza travi di legno e sistemi di carrucole per sollevare in aria gli attori all’interno della “skenè”; da qui la celebre espressione “Deus ex machina”.

Rappresentazione dei diversi strumenti utilizzati all’interno del teatro greco tra i quali la “mechanè”, congegno che utilizza travi di legno e sistemi di carrucole per sollevare in aria gli attori all’interno della “skenè”; da qui la celebre espressione “Deus ex machina”.

Il lavoro conoscitivo costituito da pratiche sociali, usi e costumi di una certa comunità è fondamentalmente un automa di quelli che abbiamo descritto. La vita, per esempio, viene riprodotta attraverso il lavoro sociale del rito; essa, così, vi si è ritmata retroflettendosi in figure di conoscenza. I membri del villaggio, riunendosi per rappresentare una scena di caccia, rievocano la situazione di pericolo e gli atteggiamenti collaborativi sperimentati in quel determinato momento, e attraverso il medium simbolico li traducono in un sapere. Si potrebbe perciò dire, come suggerisce lo studioso, che il processo di formazione dell’umano vada inizialmente dal collettivo sacrale all’individuale-psicologico.

Il lavoro dell’automa culturale non è quindi equiparabile al movimento immediato caratteristico del mondo della vita, ed è per questo che finge di muoversi da sé: esso traduce l’evento del mondo nella serialità della mera successione, ma la sua non è la spontaneità della forma vivente. Secondo Sini, infatti:

«La macchina della cultura, muovendosi per imitazione simulata, cioè secondo la logica dell’automa, evoca l’origine per muoverla a proprio vantaggio; nel contempo fa muovere i membri della comunità assoggettandoli al lavoro sociale del rito, del mito e del sacrificio, della legge e della festa: così ne normalizza il comportamento secondo la (sognata) volontà dell’origine, cioè secondo la logica del fantasma. Questa è da sempre la comunità degli umani».1616Ivi, p. 106

L’aspetto finzionale è dunque ricollegato in questo passo a quella che viene definita la logica del fantasma. Che cosa si intende con questa espressione? Per comprenderla in maniera più efficace è bene rivolgersi al fenomeno linguistico: come nota il filosofo, il senso comune, incantato dalla magia del linguaggio, è portato a immaginare che “dietro” a un determinato segno esista una cosa in sé al quale esso rimanda, così come un soggetto conoscente che è da sempre esistente e anteriore allo stesso lavoro di conoscenza. Abbiamo già spiegato, però, che essendo la conoscenza un lavoro, essa non può fare altro che tradurre una “x ignota” su un dato supporto, cercando di padroneggiare la casualità e la gratuità degli eventi. Il senso comune, quindi, ragionando a posteriori per abitudine millenaria, equivoca nell’attribuire concretezza al soggetto, così come del resto a ogni oggetto del processo di significazione.

Il sé individuale (al pari di altre entità come “anima” o “spirito”), in quanto resto del lavoro conoscitivo, ne costituisce uno dei suoi primi fantasmi: esso, infatti, non è il soggetto dell’azione o il suo presupposto, bensì il riflesso della mediazione del supporto. Ecco, dunque, il ribaltamento: la cultura e il sapere che la caratterizza non sono il “doppio” dell’umano ma, al contrario, è l’umano che rivela di essere da sempre un loro prodotto.

Possiamo dunque concludere dicendo che, se effettivamente l’automa culturale si muove, dobbiamo intendere questo movimento come la traslazione analitica di parti totalmente esteriorizzate tra loro; questa trascrizione specializzata del movimento, tuttavia, non è l’essere in azione in quanto coincidenza del vivente con sé stesso e immediatezza della condotta: l’automa simula, infatti, l’azione spontanea di un motore originario del quale sarebbe espressione, a incominciare dall’anima, dalla volontà e dalle divinità naturali.

In ragione di ciò, le entità culturali e il concetto stesso di “umano” possono essere definiti come finzionali; il termine latino “fingere”, infatti, indica l’atto di foggiatura e modellamento di un oggetto (dunque “dar figura”, “plasmare”), veicolando altresì l’idea di rappresentazione, con un’accezione a noi più nota di contraffazione. L’automa può dunque essere visto come una macchina nell’accezione di mechanè, termine indicante il congegno utilizzato nel teatro greco (in particolare durante il V e il IV secolo a.C.) per sollevare in aria gli attori e simularne il volo; il movimento messo in scena non è tuttavia “l’essere in azione del vivente” ma ne è al massimo la rappresentazione (da qui una possibile interpretazione del termine “macchina” come “artificio”, “espediente”, oppure “stratagemma”). Vedendo lo spettacolo, dunque, potremmo pensare che gli attori volino da soli, calando armoniosamente sulla scena teatrale; tuttavia, non è altro che una finzione. Al pari di questo congegno, l’automa è una macchina il cui funzionamento intrinseco risulta essere quello di evocare nel presente della scena (la cosiddetta skenè teatrale) qualcosa di fondamentalmente assente, di simularlo mediante la rappresentazione simbolica. In questo contesto, il soggetto agente appare come una persona nell’accezione classica del termine, vale a dire una maschera teatrale.

Occorre tuttavia fare una precisazione molto importante: nonostante ci si riferisca ai resti del lavoro sociale parlando di finzioni, non dobbiamo affatto derivare da ciò che essi siano in qualche modo “falsi”. Il fatto che qui si parli di prodotti culturali, infatti, non inficia l’effettiva realtà del processo finzionale: gli effetti del lavoro sociale sono talvolta tanto concreti e tangibili da inscriversi nella carne e scolpire il nostro corpo, definendo ciò che siamo.

Il cyborg: per una nuova politica dei corpi

“Cyborg” deriva dal greco “kybernàn”, che significa “pilotare”; la cibernetica, inaugurata nel 1947 dall’omonimo volume di Norbert Wiener, indica infatti la scienza delle macchine capaci di autoregolarsi (auto-pilotarsi, appunto), e il suo obiettivo è studiare l’interazione tra umani e macchine tramite l’analisi del meccanismo del feedback. Termini come “cybernaut” (nome dato allo scienziato cibernetico) o “cyberspace” (spazio nel quale interagiscono le persone utilizzando i mezzi tecnologici) incontreranno enorme successo negli anni ’80, grazie ai racconti dello scrittore americano William Gibson che rivoluziona la fantascienza proponendo un nuovo stile narrativo conosciuto come cyberpunk.

La parola “cyborg” non è altro che la condensazione dell’inglese “cybernetic organism” e rimanda a un’entità al limite tra l’umano e il macchinico; è dunque dalla commistione tra natura e artificialità che è caratterizzato questo ibrido, un organismo costituito da protesi meccaniche ed elettroniche e contraddistinto da abilità oltreumane. Nell’epoca del biopotere (il controllo sulla vita e sui corpi di foucaultiana memoria) e del tardo capitalismo post-industriale caratterizzato dal declino di strutture socio-simboliche come quella statuale, famigliare o patriarcale, la figura del cyborg ci aiuta a essere all’altezza della complessità del tempo in cui viviamo, ripensando il presente e il futuro; questo ripensamento è strettamente collegato all’attività immaginativa, in quanto l’organismo cibernetico è un’entità tanto reale quanto finzionale. Abbiamo visto precedentemente con Carlo Sini che il lavoro di significazione proprio dalla cultura è intrinsecamente simulativo: la tecnologia linguistica evoca nel momento presente qualcosa di fondamentalmente assente e plasma il soggetto con i suoi saperi; Haraway sottolinea sotto questo aspetto il promettente e pericoloso intreccio tra la verità e la fabula speculativa, le cui narrazioni non vanno più sminuite come “evasioni” letterarie o artistiche ma riconosciute come potenti mezzi di resistenza e reinvenzione di un futuro altrimenti perduto.

All’interno di Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Haraway pensa al cyborg come a una figura che si pone nel mezzo e segna una via d’uscita dai dualismi precostituiti; esso implica, in un mondeggiamento [“worlding”] e rimescolamento che è tipico del compost (materiale organico di varia natura che, per azione dei batteri, si decompone, si mescola e si trasforma in nutrimento per altre forme di vita), lo sfumare di categorie quali organico e macchinico, umano e animale, materiale e informazionale, uomo e donna. Il cyber-organismo è un assemblaggio in continua differenziazione le cui parti non formano mai un tutto omogeneo: come abbiamo visto nel capitolo precedente, il fare precede l’essere, e il concetto stesso di “sé” o di “naturale” è frutto della tecnologia linguistica e del lavoro conoscitivo della comunità.

La politica di Haraway, perciò, non è mai identitaria: la teoria femminista di cui la filosofa si fa portavoce, chiamata femminismo-cyborg, non si richiama ad alcuna matrice unitaria né mira ad alcuna costruzione totalizzante; questo perché il suo femminismo non segue la logica di appropriazione, incorporazione o identificazione essenzialista ma è un discorso portatore di capovolgimento e trasformazione. Rosi Braidotti, nell’introduzione al volume, presenta la visione politica della scrittrice con queste parole:

«Nel caso del femminismo, per esempio, Haraway sostiene che non si possa più ragionare a partire da un soggetto unico e unificato, chiamato donna, senza tener conto degli assi di diversificazione di questa soggettività, che lo attraversano e ridefiniscono: la classe sociale, l’identità etnica, la razza, l’identità sessuale e anche l’età. Il che non significa che non si può più aver fiducia nel soggetto “donna”, ma che invece dobbiamo imparare a rispettare, narrare e teorizzare le complessità che lo costituiscono come tale. […] Più precisamente, Haraway sottolinea l’importanza di riaffermare la soggettività femminista pur criticando il dualismo del pensiero femminista classico, che ha rispettato fin troppo il rapporto speculare uomo/donna, maschile/femminile. Haraway ci incoraggia invece a ripensare la soggettività femminista in termini di processo, complessità e di un rapporto costante, complesso ma produttivo, con le tecnologie. Resta il fatto che, nel paesaggio postmoderno dove l’identità è dissolta, la questione del soggetto femminista è la questione politica per eccellenza. Essa collega l’individuo con la collettività e a sua volta apre l’interrogativo dei valori universali: come ripensare l’umano, a partire dal femminismo? Il cyborg rappresenta una nuova fase della nostra comune umanità […]».1717Donna J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 1995, p. 22.

Il cyborg è dunque un’entità che tesse legami e ci consente di ripensare quel soggetto che inizialmente abbiamo visto emergere nella modernità occidentale, prendendosi gioco del suo sguardo privilegiato sul mondo e decostruendo le molteplici dicotomie che porta al suo seguito.

Haraway ci ricorda che ripensare il soggetto significa ripensare le sue radici corporee. Il corpo non è quel “dato” biologico che il sapere, come abbiamo visto in Husserl, crede di catturare dimenticandosi fatalmente del mondo della vita; esso è un ricettivo e mutevole campo di iscrizioni di codici socioculturali, un’entità di confine che si definisce in base ai rapporti tra tecnica, linguaggio e comunità.

L’ambiente, come abbiamo avuto modo di mostrare grazie agli studi di Stern e Trevarthen, è un interlocutore attivo; l’idea di un mondo passivo sul quale l’essere umano imprime la propria volontà prometeica è ormai antiquata e se ne incominciano finalmente a notare i presupposti violenti e antropocentrici.“…l’idea di un mondo passivo sul quale l’essere umano imprime la propria volontà prometeica è ormai antiquata e se ne incominciano finalmente a notare i presupposti violenti e antropocentrici.” Il mondo di cui parla Donna Haraway non viene fagocitato dal sapere ma ha qualcosa da dirci (e soprattutto, qualcosa con cui smentirci), si pone nei nostri confronti in maniera ironica, burlandosi di noi; questo aspetto tipico della realtà viene ricollegato alla figura del “trickster”, personaggio tipico della cultura indigena nordamericana, spesso rappresentato da un coyote o da un corvo, che nella sua caoticità e beffardaggine dis-fa l’ordine del discorso creando nuove possibilità. Occorre dunque, per essere all’altezza dei nostri tempi, assumere un atteggiamento da trickster, problematizzando il rapporto tra significato e corpi insieme al nostro stesso ruolo all’interno di questo mondo; qui “problema” (“trouble”) rinvia al francese “troubler”, ovvero “rimescolare”, “disturbare”, “con-fondere”.

Staying with the Trouble (tradotto in Restare a contatto con il problema), titolo di una fortunata opera della filosofa, significa allora posizionarsi all’interno di questo gioco della matassa che è “fare mondo” e “con-divenire” (da qui il riferimento al gioco come spostamento dei fili e creazione di nuove possibili configurazioni), essendo allo stesso tempo consapevoli della situazione corrente ed esercitando la propria respons-abilità. Questa visione della realtà richiede che l’oggetto di conoscenza «venga raffigurato come attore e agente, non come schermo, terreno, o risorsa e certo mai come schiavo del padrone che non ammette dialettica attribuendo solo a sé stesso il potere di agire e l’autorità del sapere oggettivo».1818Ivi, p. 124.

L’autrice ci invita quindi a considerare l’ambiente in cui viviamo e, in ultima istanza, il pianeta Terra, come un sistema olistico e profondamente connesso in cui l’essere umano non è unico protagonista ma una piccola parte di un insieme più grande, uno dei tanti attori che, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, compaiono sulla scena della nostra esistenza. Come scrive Haraway, «i resoconti di un vero mondo non dipendono da una logica di scoperta ma da una relazione sociale di conversazione, carica di potere. Il mondo non parla per sé né scompare per far posto a un maestro-decodificatore. I codici del mondo non stanno fermi ad aspettare solo di venire letti».1919Ivi, p. 125.

L’oggetto di conoscenza viene quindi dipinto, nel pensiero dell’autrice, come un “nodo material-semiotico” che non preesiste in quanto tale ma i cui confini si materializzano all’interno delle interazioni sociali e ambientali tra corpi.

Possiamo concludere il percorso che ci ha condotti fin qui gettando luce su un “soggetto” che perde molte delle caratteristiche che lo hanno distinto nella storia della filosofia occidentale e che, molte volte, ancora oggi si è soliti attribuirgli; se il suo nucleo è posto da Cartesio nella “res cogitans”, sede del pensiero razionale e principio dell’autonomia, alla luce delle recenti ricerche e intuizioni filosofiche l’individuo appare invece come un polo estremamente ricettivo situato all’interno di una vasta rete di relazioni che intrattiene con i suoi simili e l’ambiente che lo circonda. La stessa idea di una natura umana contrapposta a un fattore artificiale viene messa in discussione nel momento in cui si riconosce che sono le pratiche culturali e tecniche di una società a permettere al sé di concretizzarsi e assumere una forma (e questo fin dalla tenera età, come hanno mostrato brillantemente Stern e Trevarthen). Il corpo allora non è più un contenitore da riempire, uno strumento passivo del nostro volere; l’origine del sapere è corporale, prima ancora che cognitiva, e Carlo Sini ci mostra che è innanzitutto attraverso l’azione e l’utilizzo di protesi (la cui più importante espressione è senza dubbio costituita dalla parola) che il soggetto può comprendere sé stesso e il mondo. L’utilizzo di prolungamenti esosomatici ci restituisce dunque l’idea di un corpo polimorfo, tentacolare, ibrido; un cyborg, come direbbe Haraway. Il lavoro conoscitivo svolto dalla singola protesi è però differente da quello che svolge il grande automa della cultura, in apparenza semovente; la cultura finge di muoversi autonomamente poiché il suo compito è quello di simulare l’origine, riprodurre il “mondo della vita” husserliano. In questo modo viene creato il sapere, il quale in apparenza è oggettivo e indipendente, ma in realtà dipende dalle nostre pratiche di vita, dal gioco della matassa a cui tutti prendiamo parte durante la nostra esistenza. Questo è il motivo per cui i prodotti del lavoro conoscitivo sono finzioni; ma fingere vuol dire anche costruire, e come ci insegna Donna Haraway il potere della finzione ha un ruolo di primo piano nel definire cosa possiamo essere e quale sarà il nostro futuro. È dunque il movimento primigenio di corpi situati in un ambiente che apre al sapere, nel femminismo cyborg di Donna Haraway come nella sintonizzazione affettiva o nell’utilizzo delle protesi sociali.

l’origine del sapere è corporale, prima ancora che cognitiva

La mitologia induista narra della danza cosmica del dio Shiva, chiamata Tāṇḍava natyam; divisa in cinque fasi, o “pancha kriya”, essa vede il susseguirsi di creazione, conservazione, distruzione, illusione e liberazione. L’apparente paradossalità di questo ballo divino, al tempo stesso fecondo e terribile e abbracciante momenti diversi e a prima vista contraddittori, mostra in realtà come la generazione del mondo e delle entità al suo interno non possa prescindere da una corrispondente attività di disgregazione, la quale necessariamente apre la strada a una liberazione dal precedente ordine costituito. “Restare a contatto con il problema” vuol dire dunque riconoscere l’originarietà di questa dimensione informe e primordiale che inizialmente abbiamo ricollegato al “mondo della vita”, e vuol dire, soprattutto, essere coscienti delle nuove possibilità sulle quali questa nuova consapevolezza getta luce, assumendosi la propria responsabilità all’interno del processo. Solo ripartendo dall’azione e da un corpo situato in un ambiente possiamo disvelare un nuovo concetto di umanità, finalmente trasformato e liberato dai precedenti vincoli che lo relegavano al solipsismo e all’autoreferenzialità di un’anima razionale e ordinatrice; il “fare mondo” di cui ci parla Haraway, origine di ogni sapere, è sempre un’attività di plasmazione reciproca, una danza universale il cui ritmo è condiviso dall’essere umano con ogni suo simile ed essere vivente che lo circonda.

More on Magazine & Editions

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Sparire dentro un pixel

Pratiche di in-visibilità a partire da “How not to be seen: a fucking didactic educational.mov file”

Magazine , ESCAPISMI - Part I

Rifugiarsi nel sogno per rompere il sonno. Pratiche per cadere dalla ruota del criceto

Un saggio, un’altra meta-narrazione della realtà che contribuirà a resistere alla noia, di chi scrive sicuramente e forse anche di chi legge; a rompere il sonno e a credere nei sogni come forma di potere.

Editions

Estrogeni Open Source

Dalle biomolecole alla biopolitica… Il biopotere istituzionalizzato degli ormoni!

Editions

Embody. L’ineffabilità dell’esperienza incarnata

Il concetto di coscienza incarna per parlare di alterità e rivendicazione identitaria

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

La Mia Morte

Un racconto polifonico degli ultimi istanti di vita di Pier Paolo Pasolini.

Projects

KABUL ft. MEGA Art Fair 2025

Un enorme grazie a tutte le persone che sono passate a trovarci da MEGA Art Fair 2025 di Milano. In questa occasione abbiamo presentato il nostro libro, Estrogeni Open Source.

Projects

Presentazione di Estrogeni Open Source

In occasione di Mega Art Fair presenteremo il nostro libro Estrogeni Open Source

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Marco Mastropasqua nasce il 22 marzo del 2000 a Segrate, in provincia di Milano, e attualmente risiede a Sesto San Giovanni. Studia al liceo classico Giosuè Carducci dal 2014 al 2019, dopodiché intraprende gli studi presso la facoltà di Filosofia dell’Università Statale di Milano dove il 6 dicembre del 2022 si laurea con il massimo dei voti e l’aggiunta della lode. Al momento sta approfondendo le sue conoscenze nel campo della filosofia presso la facoltà di Scienze Filosofiche dell’Università Statale di Milano.

René Descartes, Meditazioni metafisiche, Laterza, Bari-Roma, 1997.

Donna J. Haraway, Manifesto cyborg. Donne, tecnologie e biopolitiche del corpo, Feltrinelli, Milano, 1995.

Edmund Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Il Saggiatore, Milano, 1961.

Carlo Sini, L’uomo, la macchina, l’automa: lavoro e conoscenza tra futuro prossimo e passato remoto, Bollati Boringhieri, Torino, 2009.

Daniel N. Stern, Le forme vitali. L’esperienza dinamica in psicologia, nell’arte, in psicoterapia e nello sviluppo, Raffaello Cortina, Milano, 2011.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.