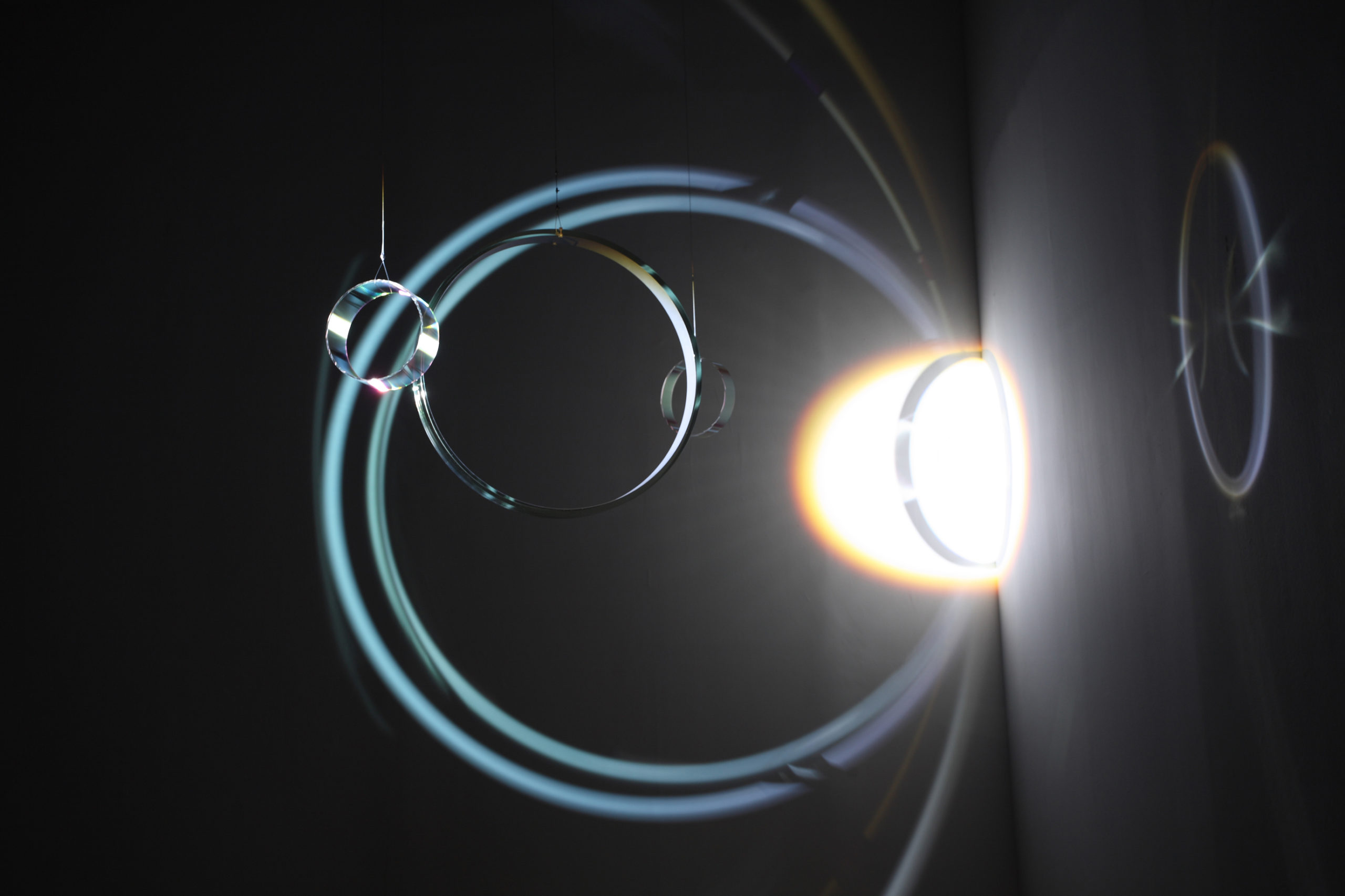

Olafur Eliasson – The sun has no money (Il sole non ha soldi) – 2008 – filtro di vetro colorato, specchio, cavo di acciaio, motori elettrici, faretti, treppiedi, supporti a muro (colour effect filter glass, mirror, steel cable, electric motors, spotlights, tripods, wall mounts) – dimensioni variabili, 2 annelli in specchio, 94 cm diametro; 4 anelli con filtro colorato, 30 cm diametro (dimensions variable, 2 mirror rings: Ø 94 cm; 4 colour effect filter rings: Ø 30 cm) – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino – Deposito permanente (Permanent loan) – Fondazione CRT Progetto Arte Moderna e Contemporanea – 2009.

Olafur Eliasson – The sun has no money (Il sole non ha soldi) – 2008 – filtro di vetro colorato, specchio, cavo di acciaio, motori elettrici, faretti, treppiedi, supporti a muro (colour effect filter glass, mirror, steel cable, electric motors, spotlights, tripods, wall mounts) – dimensioni variabili, 2 annelli in specchio, 94 cm diametro; 4 anelli con filtro colorato, 30 cm diametro (dimensions variable, 2 mirror rings: Ø 94 cm; 4 colour effect filter rings: Ø 30 cm) – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino – Deposito permanente (Permanent loan) – Fondazione CRT Progetto Arte Moderna e Contemporanea – 2009.

Nel febbraio 2016 ho incontrato, insieme a Dario Giovanni Alì, Carolyn Christov-Bakargiev per discutere insieme a lei di come sia cambiato, negli ultimi decenni, il ruolo del museo e di come potremmo immaginarlo nei prossimi 50 anni. La direttrice del Castello di Rivoli e GAM di Torino ci ha raccontato di come una collezione possa essere ‘attivata’ e in che modo gli artisti ne rimangano spesso suggestionati, guardando all’opera d’arte come un oggetto ‘magico’ capace di innescare una serie di energie che lo fanno essere sempre parte del presente. Superando la classica divisione fra passato, presente e futuro, la memoria e il desiderio di collezione diventano operazioni che si muovono nel e sul presente, riferendosi costantemente a una contemporaneità condivisa di cui sono possibili attivatori per nuove creatività.

Il museo diventa un luogo in cui è possibile l’esperienza ‘supremamente inattuale’ di osservare e stare di fronte a opere d’arte. Carolyn Christov-Bakargiev ci parla di healing, una cura possibile attraverso la contemplazione e per mezzo di un particolare modo di stare nel mondo che si innesca quando siamo di fronte alla materia e agli oggetti. Guardando all’era digitale in cui viviamo, c’è l’urgenza di chiedersi quali strumenti utilizzare, e in che modo, per superare la scissione tra reale e virtuale, un’esperienza vissuta quotidianamente attraverso l’utilizzo di dispositivi ready-to-hand.

Che posto lasciare al termine contemporaneità? Questa domanda risuona lungo tutta l’intervista, riferendosi a un concetto che fa parte del linguaggio comune ma che esige un chiarimento o, come suggerisce Christov-Bakargiev, un superamento, accettandone la storicità e iniziando a costruire le basi per nuovi termini con cui guardare l’arte e la cultura.

Questo è il punto di partenza di una personale ricerca sui termini etici che entrano in gioco lavorando nel sistema dell’arte. Che tipo di responsabilità si trova ad assumere il direttore di un museo? Chi sono gli attori coinvolti?

Commitment e trust sono i due concetti con cui la curatrice risponde a questi quesiti, aprendo un discorso sull’importanza dei ruoli e dei loro confini, fino a rimarcare l’eccezionalità di azioni che negli ultimi anni hanno visto direttori museali sacrificarsi per custodire le proprie collezioni. L’azione e la sua forza nel tempo torna centrale, guardando all’impegno sociale non come astratta propaganda ma come possibilità di un’effettiva incidenza nella conservazione della memoria da tramandare ai posteri.

Giovanni Anselmo – Interferenza nella gravitazione universale

Giovanni Anselmo – Interferenza nella gravitazione universale(Interference in universal gravitation) – 1969-2016 –

Stampa su tela emulsionata

(print on emulsified canvas) – 20 elementi, 30×30 cm ciascuno (20 elements each) –

Courtesy l’artista (the Artist) –

Dettaglio della prima immagine della sequenza (Detail of the first image of the sequence).

Caterina Molteni: Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di creare KABUL è di iniziare a comprendere quali siano gli strumenti e i luoghi per sviluppare una visione critica sulla contemporaneità, intesa non solo all’interno dell’arte, ma in quel mondo allargato che ci circonda e su cui riteniamo sia necessario tornare ad avere uno sguardo attento e critico. All’interno di questa ricerca, mi sembra interessante aprire una riflessione sul ruolo del museo, capendo come questo possa essere uno dei luoghi in cui far nascere nuovi strumenti di osservazione e pensiero sul presente.

Soprattutto in Italia, il museo ha una posizione di particolare staticità, la percezione è quella di un luogo chiuso, al cui interno la collezione fa fatica a essere riletta e proposta al pubblico. Il ruolo di conservatore riesce perciò a metà, mantiene lo stato fisico delle opere, senza però renderle strumenti reali di lettura del presente.

Mi ha colpito la sua operazione con Annie Besant, attivista inglese e figura fondamentale della società teosofica, che lei ha introdotto all’interno del dibattito artistico non solo come precorritrice del modernismo, per il suo testo Thought Forms (1901) scritto con C. W. Leadbeater, ma soprattutto per l’importanza che la sua figura può avere nella rilettura del nostro presente.Come intende Lei il rapporto fra collezione e contemporaneità? Può la collezione trasformarsi in uno strumento di lettura e interpretazione del presente?

Carolyn Christov-Bakargiev: Questa domanda include un insieme di questioni che andrebbero affrontate ad una ad una. Anzitutto occorre capire che cosa significhino passato, presente e futuro, perché non è così scontato. Quando era in vita, Mario Merz mi diceva «io sono un dinosauro e sono molto contemporaneo». Tutto è contemporaneo. Il dibattito intorno a cosa sia il contemporaneo, nel senso di “presente”, è ormai molto articolato. Mi viene in mente il testo di Giorgio Agamben (Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo, Roma 2008, ndr), ma prima ancora esistono numerose altre riflessioni che rimettono in questione il modo semplicistico di identificare il “qui e ora”. Si tratta di un concetto abbastanza recente, maturato dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui ci si rende conto di che cosa sia stata la bomba atomica, che cosa il camminare nel campo di Auschwitz alla sua apertura. L’idea dell’istante, del “qui e ora”, si forma nel momento in cui emerge una certa fenomenologia del dopoguerra, quella di Merleau-Ponty (Phénoménologie de la perception, Éditions Gallimard, Paris 1945, ndr), per cercare di capire cosa sia l’esperienza dell’istante, che può essere considerata traumatica, come uno shock: da qui viene fuori l’idea del contemporaneo nell’arte.

Secondo me, non occorre però tentare di comprendere come il museo possa creare una relazione fra passato e presente, perché rischieremmo di ridurre la portata di una domanda ben più vasta sulla collezione e sul desiderio. Il desiderio della collezione cresce e diminuisce in precisi momenti storici, è un desiderio contemporaneo, così come contemporaneo era il desiderio delle “camere delle meraviglie” nel Rinascimento. Nella modernità, il cui inizio lo fissiamo tradizionalmente alla fine del Settecento, nasce invece l’idea del museo moderno: la modernità segna infatti il passaggio democratico di una collezione da privata a pubblica. I cittadini dell’epoca andavano educati anche attraverso la conoscenza dell’arte, che a partire da quel momento non costituì più un privilegio destinato ai soli nobili. Questa tipologia di museo pubblico era legata soprattutto alla formazione, alla didattica, e non a caso molti di questi musei erano universitari: si trattava di raccolte di oggetti costituite dai professori durante le loro ricerche. Successivamente, all’inizio del XX secolo, nasce il “white cube”: l’idea di uno spazio fuori dal tempo in cui il muro bianco esalta l’assenza di una connotazione del mondo reale; uno spazio metafisico in cui l’opera “galleggia” portando con sé messaggi universali. Questa fase sprona il grande collezionismo del XX secolo a cercare di documentare e capire la propria epoca. Per esempio, il MoMA a un certo punto compra i lavori degli Impressionisti e dei Post-impressionisti e li mette in mostra: da lì nasce l’arte degli Espressionisti astratti.

Rocco Mussat Sartor – Le stelle si avvicinano di una spanna in più (The stars come one hand span closer…) – 2001-2007 –

Rocco Mussat Sartor – Le stelle si avvicinano di una spanna in più (The stars come one hand span closer…) – 2001-2007 –pietre (stones) –

dimensioni variabili (dimensions variable) –

opera esposta alla mostra (work shown in the exhibition) LII Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. Pensa con i sensi – senti con la mente. L’arte del presente – Venezia 2007 – Photo: Rocco Mussat Sartor – Courtesy Archivio Giovanni Anselmo – Torino.

Per associazione di pensiero, mi viene in mente che queste collezioni museali così silenziose – come questa, ad esempio, del Castello di Rivoli, con le sue opere quali la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto o l’Apoteosi

Giovanni Anselmo – Respiro (Breathing) – 1969 – ferro, spugna di mare (iron, sea sponge) – 2 elementi, ciascuno (2 elements) – 13x470x6 cm – Fondazione per l’arte moderna e contemporanea CRT – In comodato presso (on loan to) Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino – Photo: Paolo Pellion – Courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino.

Giovanni Anselmo – Respiro (Breathing) – 1969 – ferro, spugna di mare (iron, sea sponge) – 2 elementi, ciascuno (2 elements) – 13x470x6 cm – Fondazione per l’arte moderna e contemporanea CRT – In comodato presso (on loan to) Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino – Photo: Paolo Pellion – Courtesy Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino.

di Omero di Giulio Paolini – per diverse generazioni di artisti, non solo italiani, hanno sicuramente avuto la stessa funzione che le opere degli Impressionisti e dei Post-impressionisti hanno avuto sui giovani Espressionisti astratti in America. Secondo lei, perché Olafur Eliasson ama Rivoli? Perché ha un debito enorme con l’Arte Povera, così come David Hammons. Gli anni Novanta e i primi anni del 2000 hanno visto una situazione in cui la presenza delle opere di Arte Povera ha offerto una direzione di percorrenza a molti artisti, così come il Post-impressionismo aveva fatto con gli Espressionisti astratti. Gli artisti si sono formati su queste opere, che hanno visto nelle grandi mostre o sulle pagine del mio libro pubblicato, non a caso, nel 1999 (Carolyn Christov-Bakargiev, Arte Povera, Phaidon Press, London 1999, ndr). Funziona così. Quando, come direttore di un museo, tiri fuori delle opere dal passato al momento giusto, dai una specie di rilancio ad altre creatività artistiche successive. Per esempio, quando ho invitato Giuseppe Penone alla Biennale di Sydney del 2008, le sue opere sono state viste con uno sguardo diverso rispetto a come sono viste oggi. Le opere d’arte non hanno infatti un significato univoco – l’intenzione dell’artista – ma cambiano, sono continuamente ridefinite, riscritte e rilette nel tempo; parlano in modo sempre diverso alla gente. Il Penone del periodo successivo alla Biennale di Sydney è un altro Penone, ma non perché sia lui a essere diverso: è il mondo attorno a essere cambiato e, di conseguenza, la lettura che questo stesso mondo dà delle sue opere. Certamente Penone è una delle figure che ha portato attenzione alla relazione natura-cultura, al cosiddetto Antropocene, e a tutta una riflessione in cui l’essere umano è considerato come qualcosa di minore all’interno di un sistema ecologico che è stato da lui stesso devastato. Si tratta quindi di un’apertura verso una dimensione dell’arte contemporanea che potremmo chiamare “ruralista”. Sicuramente è legittimo chiedersi che cosa pensi l’albero, così come chiedersi che cosa pensi Descartes. Questo passaggio è stato anche legittimato da uno sguardo nuovo su artisti come Penone o per esempio il gruppo Gutai.

Quindi, per rispondere in parte alla domanda, le opere d’arte del passato possono essere “attivate” e avere quella che Alfred Gell chiamava un’agency (Art and Agency: An Anthropological Theory, Clarendon, Oxford 1998, ndr), cioè una capacità trasformativa degli oggetti, il potere di cambiare il mondo (un oggetto può anche essere un pensiero, o un gesto). Questa visione è definita dall’antropologia come “magica”, e io la condivido. Ad esempio, la ragione per invitare Giovanni Anselmo a Rivoli a realizzare la mostra che si è inaugurata in aprile, è legata alla capacità del suo lavoro di essere associato al passato continuando però a parlare all’oggi in un’attivazione che ha quasi del magico.

Oggi assistiamo a una separazione descartiana tra corpo e mente, per via dell’uso comune degli smartphone e per la necessità di accedere a qualsiasi informazione tramite un device: tutto ciò si traduce in una sorta di portale che si apre su un mondo di relazioni, e-mail, cose che bisogna o che vogliamo fare. Viviamo così una differenza tra quello che facciamo qui adesso e questo (indica con lo sguardo lo smartphone, ndr). C’è una differenza, una separazione che provoca un disagio constatabile in tanti aspetti, per esempio nell’amore: c’è un incremento di divorzi, la famiglia tradizionale è crollata, il mondo è entrato nelle case di ognuno annientando la divisione netta che c’era tra il dentro e il fuori. In quest’era digitale, in cui le persone appaiono un po’ disorientate nella scissione tra quello che succede nella fantasia e nella mente e ciò che invece accade nel mondo tangibile intorno a noi, secondo me i musei possono avere un ruolo molto importante, perché offrono il contesto per un’aggregazione intensa di persone attorno a questi oggetti magici che sono le opere d’arte. Questa cosa molto obsoleta, “supremamente inattuale” direbbe Nietzsche (Unzeitgemässe Betrachtungen, 1876), di andare in un museo e stare di fronte a una cosa diventa estremamente attuale perché fa parte di un percorso di cura, di healing, di questa scissione tra fisico e virtuale, una specie di elaborazione di questa separazione: ha a che vedere con la contemplazione, con lo stare di fronte alla materia, con la materia.

Caterina Molteni: Le diverse Biennali, e Documenta in particolare, si sono ritagliate con gli anni una specifica funzione di interpretazione dell’oggi. La localizzazione e, parallelamente, la temporalità di queste manifestazioni permette di sviluppare un rapporto particolare con il pubblico e gli artisti, invitando questi ultimi a riflettere sul contesto sociale e politico di riferimento e sacrificando a volte un approccio più museale. Lei ha percorso strade differenti anche quando ricopriva le cariche di direzione di Documenta e le due biennali di Sydney e Istanbul…

Daniel Buren – La Cabane éclatée n. 3, travail situé (La capanna esplosa n. 3, opera situata / The Exploded Cabin # 3, situated work) – 1984 – tela, legno, pittura acrilica, morsetti (canvas, wood, acrylic, clamps) – 560 x 420 x 420 cm – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – Acquistato con il contributo di (Purchased with the contribution of) Andrea e Paolo Accornero – 1998.

Daniel Buren – La Cabane éclatée n. 3, travail situé (La capanna esplosa n. 3, opera situata / The Exploded Cabin # 3, situated work) – 1984 – tela, legno, pittura acrilica, morsetti (canvas, wood, acrylic, clamps) – 560 x 420 x 420 cm – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – Acquistato con il contributo di (Purchased with the contribution of) Andrea e Paolo Accornero – 1998.

Carolyn Christov-Bakargiev: È frequente che le biennali e le mostre periodiche internazionali siano spesso fondate su concetti che interpretano situazioni del mondo anche da un punto di vista politico, ma non credo che ciò sia una prerogativa esclusiva di queste manifestazioni artistiche. Io ho organizzato diverse mostre collettive in musei, progetti come dOCUMENTA (Kassel 2012, ndr) e le due biennali di Sydney (2008, ndr) e di Istanbul (2015, ndr), ma il mio approccio è rimasto sempre lo stesso, che si trattasse di Greater New York al PS1 (2000, ndr), o di Volti nella folla (2005, ndr) o di I moderni (2003, ndr) qui a Rivoli. Il mio approccio si basa sempre su un’ipotesi di che cosa sia la condizione della soggettività in relazione al contesto in cui ci si trova, alla tecnologia, all’economia, al clima. Non ho mai avuto un approccio diverso rispetto al tipo di manifestazione che ho organizzato, e in generale penso sia così anche per i miei colleghi. Ad esempio, Okwui Enwezor non cambia approccio tra The Short Century (MoMA PS1, New York 2002, ndr) e dOCUMENTA (Kassel 2002, ndr). Magari la differenza è che nel museo si cerca solitamente di prendere in prestito lavori più storici, mentre in una mostra periodica internazionale, in una biennale appunto, il più delle volte ciò non è possibile, anche perché nei luoghi temporaneamente adibiti alla mostra spesso non c’è climatizzazione. Io però a dOCUMENTA, ho inserito molte opere storiche, così come alla Biennale di Sydney Revolutions – Forms That Turn (Museum of Contemporary Art Australia, Sydney 2008, ndr) era costruita proprio come una mostra classica, museale. Detto ciò, non vedo quindi una differenza, se non magari nel caso si tratti di una mostra personale all’interno del museo. La decisione di presentare Anselmo, ad esempio, è legata a una riflessione sul rapporto tra il visibile e l’invisibile che passa attraverso una percezione di certe forme di energia (per esempio, i campi energetici invisibili): è un modo di elaborare e mettere a fuoco queste problematiche adesso sociologicamente rilevanti nel mondo. O ancora, scegliere di dedicare una retrospettiva a Wael Shawky in un momento in cui 15 milioni di siriani hanno abbandonato il proprio Paese per venire in Europa, e vedere questo artista egiziano che in Cabaret Crusades ha operato una riflessione sulle Crociate da un punto di vista arabo, mi sembra un qualcosa di “attualità”. È questo il modo con cui il museo intrattiene rapporti con il presente.

Dario Giovanni Alì: Riguardo al suo precedente discorso anti-antropocentrico vorrei approfondire con lei un aspetto che reputo interessante ma che allo stesso tempo mi trova scettico sulla possibilità di poter superare se stessi e assumere così una prospettiva “non umana” sul mondo. Nel Tractatus Wittgenstein sosteneva che i limiti del linguaggio significano i limiti del mio mondo. Come si esce dalla gabbia del linguaggio pensando di poter attribuire un “pensiero” a un albero e come si costruisce una filosofia anti-antropocentrica se le premesse fondamentali da cui nasce la stessa filosofia hanno origine nell’antropocentrismo?

Carolyn Christov-Bakargiev: Dipende da come formuli il discorso. Chiaramente il pensiero dell’albero non è il pensiero dell’uomo, ma è comunque una forma di intelligenza; in altre parole una capacità di elaborare sensazioni e percezioni che vengono da fuori e di prendere delle decisioni su come agire avendo più di una scelta possibile. Abitualmente si parla di come “pensi” una pianta (ad esempio nel libro di Patrick Blanc – Le bonheur d’être plante, Buchet Chastel, Paris 2005, ndr) solo per avvicinare il linguaggio della scienza al nostro linguaggio comune, abituale. Non dobbiamo attaccarci alla parola “pensiero”, ma al suo significato che è lo stesso per una pianta così come per un essere umano: è la capacità di possedere dei sensori che percepiscono il mondo esterno, lo elaborano e spingono a prendere decisioni. Questo tipo di “pensiero” lo condividono anche le pietre e può essere tradotto in linguaggio binario.

Alighiero Boetti – Tutto (Everything) – 1987–88 – tela, ricamo in cotone policromo (canvas, embroidery in colored cottons) – 211, 6 x 194, 3 cm – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – Deposito permanente (Permanent loan) – Fondazione CRT Progetto Arte Moderna e Contemporanea – 2003.

Alighiero Boetti – Tutto (Everything) – 1987–88 – tela, ricamo in cotone policromo (canvas, embroidery in colored cottons) – 211, 6 x 194, 3 cm – Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea – Deposito permanente (Permanent loan) – Fondazione CRT Progetto Arte Moderna e Contemporanea – 2003.

Dario Giovanni Alì: E questa prospettiva che implicazioni avrebbe nella realtà quotidiana, come si traduce?

Carolyn Christov-Bakargiev: A livello generale si traduce nel non distruggere il pianeta, nell’essere empatici con la cultura e l’ambiente in cui ci si trova: in particolare, ad esempio, nella bio-architettura di Mario Cucinella, o nella precedente architettura in diagonale della GAM di Torino che, progettata dagli architetti Carlo Bassi e Goffredo Boschetti, consentiva di ricevere una quantità maggiore di luce dai lucernari durante il giorno, evitando così di produrre un consumo eccessivo di energia artificiale. Se si conosce il mondo, si danza insieme a tutti gli elementi che lo compongono anziché danzare indipendentemente.

Caterina Molteni: Ho visto di recente su Youtube la sua lecture su Annie Besant (On Annie Besant, thought forms, mad science, love and politics, ndr), tenuta a fine ottobre 2015 durante la XIV Biennale di Istanbul…

Carolyn Christov-Bakargiev: Sì, proprio sulla figura di Annie Besant ho curato la mostra Intention to Know (2015, ndr), all’interno dello Stony Island Arts Bank di Theaster Gates, che è stato un progetto di riqualificazione di un quartiere nel South Side di Chicago. Precedentemente, infatti, il centro d’arte era la sede di una banca, che è stata costretta a chiudere durante la crisi finanziaria. Theaster Gates ha comprato questa banca per 10 dollari e all’interno ha creato un centro d’arte di cui ho curato la seconda mostra, dedicata appunto ad Annie Besant. Le ‘sue’ guasch astratte sulle forme pensiero saranno inoltre presentate in ottobre 2016 a Torino, all’interno di una mostra che si chiamerà Colori, alla GAM, che retrodaterà la storia dell’astrattismo di 10 anni.

Caterina Molteni: Durante la sua lecture, in cui concentra la sua riflessione sull’amore, crea una differenza fra l’idea di commitment e quella di trust. Mi piacerebbe se approfondisse ulteriormente questi due concetti, per sapere inoltre se la posizione che ricopre attualmente come Direttrice di questo polo museale, e come intellettuale, non porti l’idea di trust più verso quella di commitment. Che tipo di responsabilità sente nel momento in cui ricopre una carica istituzionale come questa? In questo momento, a mio parere, si è creato un gioco di trust e commitment con il pubblico, a causa dell’aspettativa e della fiducia che le persone hanno nei confronti della sua figura.

Carolyn Christov-Bakargiev: Certamente accettare di dirigere due musei si basa su un’idea di commitment, almeno della mia figura: è quindi più simile a un matrimonio che al fare delle mostre temporanee in diversi luoghi come curatrice indipendente. Non è una storia d’amore, è qualcosa di diverso. Il museo, proprio come il matrimonio, è un’istituzione che ha delle proprie forme di regolazione, come ad esempio quello di trovarsi in un regime di condivisione dei beni. All’interno del museo, tutto è regolato da normative che servono a tutelare le opere d’arte.

In quella conferenza sull’amore ho parlato di come oggi si viva in un’epoca in cui si ha paura di “cadere nell’amore”, in inglese diremmo falling in love. Nell’epoca non digitale, il rischio di “cadere nell’amore”, come afferma Slavoj Žižek, era più forte. Judith Butler, in un testo, sostiene che l’amore è ucciso dall’idea di commitment, che diventa semplicemente un mortifero e lungo periodo in cui assolvere ai doveri nati da questo impegno. L’amore diviene così l’«impegno a impegnarsi», to commit to commit. Mi sembra tuttavia un pensiero un po’ arzigogolato e non necessario: sarebbe infatti sufficiente dire che l’amore può fondarsi non sul commitment ma sul trust, sulla fiducia che se cado non mi spacco in mille pezzi, ma ci sarà sicuramente qualcuno a raccogliermi. Per fare un altro esempio, potremmo parlare di Totalité et Infini di Emmanuel Levinas (Le Livre de Poche, Paris 1991, ndr), in cui si dice che il volto dell’altro è un limite poiché non siamo in grado di conoscere questo altro al di là del suo volto e il soggetto si costituisce proprio nel momento in cui io incontro l’altro e lui non mi uccide. Chiaramente le riflessioni di Levinas vengono fuori dalla Seconda Guerra Mondiale, dal periodo della Shoah. Penso a questo quando dico che l’amore può essere più sano se basato sulla fiducia, anziché sull’impegno o sull’«impegno a impegnarsi». Se vogliamo tradurre questo discorso in una metafora in ambito artistico, forse potremmo paragonarlo al rapporto che c’è con gli artisti o con gli intellettuali in generale, con gli scrittori, con gli scienziati… Io ad esempio non faccio distinzione tra il mio rapporto con William Kentridge e quello con Peter Galison, o tra quello con Anton Zeilinger e quello con Pierre Huyghe. Non attribuisco alcuna differenza al rapporto con l’artista rispetto a quello con lo scienziato: si tratta pur sempre di dialoghi e scambi di conoscenza.

Questo tipo di rapporti si basano dunque sulla fiducia reciproca, diversamente dai rapporti istituzionali che, ripeto, andrebbero visti più come a una sorta di matrimonio, quindi più legati a un commitment, sia verso la comunità del presente che finanzia il museo attraverso le tasse, sia verso i posteri che hanno il diritto di ricevere le opere integre. Tra le più belle iniziative fatte dai direttori di museo dobbiamo ricordare le storie di protezione di opere d’arte durante periodi di guerre e conflitti. In Afghanistan, ad esempio, durante la guerra civile, l’ex direttore del Museo di Kabul fece nascondere i cosiddetti “ori battriani” all’interno del caveau della Banca Centrale dell’Afghanistan, salvandoli in questo modo da eventuali saccheggi e distruzioni. O, ancora, il Museo Nazionale di Beirut, durante la guerra civile, fece versare colate di cemento sul legno e sui mosaici, per proteggerli. È simile a ciò che accadde anche durante il Nazismo, quando i curatori dei musei di Amsterdam fecero trasferire le opere in una zona collinare e isolata. Tutte queste sono appunto espressioni del commitment.

Caterina Molteni: Mi piacerebbe affrontare con lei un ultimo aspetto legato al museo e al rapporto che esso instaura con il contesto sociale e geografico che occupa. Innanzitutto crede che il museo abbia un legame specifico ed esclusivo con un luogo, una precisa comunità?

Carolyn Christov-Bakargiev: No, non credo che il museo debba essere legato solo a un luogo. Cioè, più che altro potremmo considerare il museo anche come una sorta di ufficio, da cui partano tutta una serie di attività, previste anche al di fuori delle sue stesse mura.

Caterina Molteni: Sì, ma è anche vero che il museo, in un certo senso, appartiene a una comunità. Al di là dell’organizzazione di mostre, pensa dunque di sviluppare qui a Rivoli delle pratiche più discorsive, rivolte a questa comunità, come conferenze, seminari, o altre modalità di approfondimento e avvicinamento del pubblico all’arte contemporanea?

Carolyn Christov-Bakargiev: Innanzitutto credo che “arte contemporanea” sia un’espressione del XX secolo, un periodo storico che non c’è più. Spesso il pubblico ha difficoltà a capire questo concetto, cioè che l’arte contemporanea si riferisce a un periodo circoscritto nella storia. Per far passare questo concetto esistono molte attività di laboratorio e ricerca, come conferenze, seminari, testi in catalogo, podcast, eccetera. Lei stessa, ad esempio, ha ascoltato una mia conferenza su Internet. Esistono numerosissimi strumenti per parlare al pubblico.

Caterina Molteni: Quello di cui parla è un importante mutamento di prospettiva attraverso cui guardiamo oggi l’arte. Per realizzarlo e metterlo a portata di un pubblico immagino sia un processo di lunga durata. Mi viene in mente ciò che ha iniziato con la sua dOCUMENTA, lavorando sull’ampliamento della tradizionale nozione di “creatività”. Quanto tempo crede sia necessario per cambiare il pensiero della gente sull’arte?

Carolyn Christov-Bakargiev: Io credo che bastino 10 anni, che se ci pensa è breve come periodo all’interno della lunga storia della cultura. 10 anni bastano per capire che non si è più all’interno di un certo periodo storico, ma in un altro. In alcune interviste ho sostenuto che tra 50 anni non ci saranno più i “musei d’arte contemporanea”, ma assisteremo ad altre tipologie museali, che avranno differenti aggregazioni di oggetti e materiali.

Caterina Molteni: Pensa di poter costruire a Rivoli le basi per questa futura tipologia museale?

Carolyn Christov-Bakargiev: Sì, posso porre le basi. E credo sia necessario risolvere due tipi di problema: uno è quello di andare verso un nuovo paradigma di organizzazione del sapere all’interno della società, mentre l’altro è che bisogna far smettere di pensare alla gente che l’arte contemporanea è noiosa. Le persone non sono più molto interessate all’arte contemporanea; la parola stessa risulta noiosa. Non si tratta quindi di avvicinare la gente all’arte contemporanea, ma di avvicinarla a pensare, a sentire e a capire il mondo. Per farlo, possiamo aiutarci con le opere d’arte. Se invece vogliamo fissarci solo su questa idea che esista l’arte contemporanea e che questa abbia un certo valore, non arriviamo da nessuna parte.

More on Magazine & Editions

Magazine , AUTOCOSCIENZA - Parte I

Appunti per un’estetica ecoqueer

La queerness nella rappresentazione della Natura attraverso le opere di Yuki Kihara, Zheng Bo, Kuang-Yi Ku e Mary Maggic.

Magazine , AUTOCOSCIENZA - Parte I

Decentrare l’agency umana

Le tecnologie immersive dei Marshmallow Laser Feast per un’empatia post-antropocentrica.

Editions

Earthbound. Superare l’Antropocene – 2° Edizione

Come sfidare l'Antropocene? Cosa s'intende con Maschiocene? Che ruolo hanno gli studi di genere nella discussione?

Editions

Earthbound. Superare l’Antropocene

Come sfidare l'Antropocene? In che modo arte e filosofia possono contrastare la devastazione ambientale in atto?

More on Digital Library & Projects

Digital Library

Imitazione di un Sogno

Esplorazioni filosofiche e sensoriali tra sogno e realtà.

Digital Library

Il tempo delle meduse

Arte contemporanea ed emergenza sanitaria globale: un testo dell’équipe curatoriale del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.

Projects

Earthbound. Ecologie di genere – Il video

Il video del talk "Earthbound. Ecologie di genere" in collaborazione con TCC e Careof

Projects

Earthbound. Ecologie di genere

KABUL ft. Carof & TCC

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Caterina MolteniCaterina Molteni è assistente curatore presso MAMbo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Bologna. Ha cofondato TILE Project Space nel 2014 e KABUL magazine nel 2016.

-

Dario AlìDario Alì è Responsabile didattico per Formazione su Misura (Mondadori Education – Rizzoli Education) e Direttore editoriale di KABUL magazine. Dopo aver conseguito una laurea magistrale in Filologia della letteratura italiana, partecipa a CAMPO (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo) e ottiene un master in Editoria cartacea e digitale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È autore, per De Agostini, di due volumi biografici su Torquato Tasso e Lorenzo Valla. Attualmente vive e lavora a Milano.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.