Pino Pascali, Bella Ciao, 1965. Courtesy Claudio Abate.

Pino Pascali, Bella Ciao, 1965. Courtesy Claudio Abate.

Se ne parla nelle pratiche di autodifesa, se ne parla in psicoterapia, ogni volta che si ha a che fare con il conflitto: quali sono le reazioni che mettiamo in pratica?

Dal latino confligĕre, un verbo composto da con– e fligĕre (“percuotere”). Potremmo qui aggiungere “percuotere” nel senso di dare o ricevere un colpo fisico o uno scossone ricevuto a livello emotivo per invasione o/e abbandono. A questo sappiamo che ogni persona tendenzialmente reagirà secondo quattro schemi comportamentali, le quattro F,11Non è intenzione di questo saggio svuotare significati che ben vengono articolati nel campo della psicologia. Qui si farà riferimento a queste categorie per analizzare dei personaggi narrativi di fantasie che utilizzano la fantasia, soprattutto in età infantile, per andare avanti nelle difficoltà. Si cerca così di ricordare quanto sia importante concedere la possibilità di cercare soluzioni alternative di fronte ai problemi, senza sotterrarli ma guardandoli da un’altra prospettiva, quella narrativa, una pratica che se esercitata in maniera collettiva può portare all’avanzamento anziché all’isolamento.

che in inglese corrispondono a Freeze, Fly, Fight e Fawn. Ognuna di queste F corrisponde a una possibile via d’uscita dalla paura e si basa sull’osservazione degli animali nel momento in cui un predatore attacca. Ci si può congelare, facendo finta, più o meno consapevolmente, di essere morti in modo che l’aggressore non senta l’odore della paura e passi oltre; fuggire via e arginare così il problema; combattere, mantenendo la calma per avanzare e dare contro a chi ha provocato e sovra-esercitato potere invadendo il nostro spazio; appagare l’altro, che nel comportamento animale richiama alla mansuetudine, all’accondiscendenza.

Queste reazioni vengono messe in pratica ogni giorno, quando si è chiamati a performare sul lavoro, a proteggerci dalle invasioni di campo nei luoghi pubblici, a mettere i paletti nelle relazioni interpersonali. Un elenco di contesti che già mettono in luce il privilegio di molte persone rispetto ad altre.

[Si invita chi legge a riflettere su come le persone che vivono quotidianamente situazioni di marginalità e invisibilizzazione da parte della società affrontino tali situazioni]

Questo articolo si pone come una prosecuzione meno accademica di WHAT IS LOVE? Dalle macchine celibi al capitalismo emotivo, con l’intento di raccontare una serie di manifestazioni riconducibili a ognuna delle quattro F, mostrando come ciascuna di esse possa essere utile purché non eccessivamente protratta nel tempo. Il lungo termine potrebbe infatti condurre a una in possibile assuefazione, uno scollegamento dal sentire.22In Atlante delle emozioni umane si riporta un esempio che può far riflettere rispetto alla nostra idea del sentimento dell’allegria, operando un distinguo tra la sensazione momentanea e il suo protrarsi. L’autrice inizia con un preciso riferimento: Disneyworld, “il posto più felice della terra”, secondo lo slogan. Per entrare in questa nota compagnia, occorre studiare alla Disney University dove, durante le lezioni, si impara a recitare emozioni positive. È stato dimostrato che i dipendenti Disney sono ad alto rischio di esaurimento. Su questa informazione è interessante pensare al ruolo di Gioia nel film Inside Out e soprattutto in Inside Out 2. Cfr. Atlante delle emozioni umane. 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, UTET, Milano, 2024, pp. 37-40.

Francesco Casorati, La nave imbrigliata, 1993. Elaborazione grafica per l’edizione italiana de L’inventore di sogni.

Francesco Casorati, La nave imbrigliata, 1993. Elaborazione grafica per l’edizione italiana de L’inventore di sogni.

Il titolo di questo saggio sostiene la funzione pratica del sogno per sovvertire insieme, conoscersi, superarsi e conoscere i propri limiti, e riconosce invece nel sonno il torpore, l’imposizione dell’informazione ricevuta e non cercata, della culla isolata nel comfort capitalista. Uscire dal sonno significherebbe strappare il sacchetto amniotico evitando il rischio di un soffocamento ancor prima di sentirsi vive.

Per approfondire queste pratiche di caduta funzionali, si seguiranno alcune delle avventure di Peter Fortune, il bambino protagonista del romanzo di Ian McEwan, L’inventore dei sogni (1994), e le vicende di due sorelle, Arc e Daffy, raccontate da Tiffany McDaniel in Sul lato selvaggio (2020). Storie di fratellanza e sorellanza. Autori e autrici crudi che, pur lievitando dal piano della realtà, denunciano giochi di potere stracciando la patina della coltre di sonno.

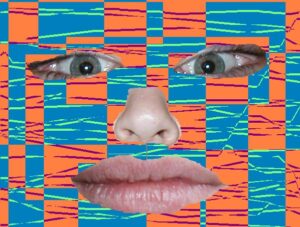

Le immagini che scorrono durante la lettura non sono da intendersi come a corredo del testo, ma come un saggio parallelo che chi vorrà potrà ricondurre ad alcune delle storie qui raccontate e commentate. Le immagini scelte sono dedicate alle pratiche di narrazioni personali o collettive formalizzate in opere d’arte da non intendersi come chiuse ma come tentativi messi a disposizione di chi guarda in un percorso di reazione a catena. Pensieri volatili che possono essere enfatizzati ancorandosi, alla maniera di Roland Barthes, a una di queste rappresentazioni immaginando a partire dalla lettura delle loro didascalie.

Pino Pascali, Fondazione Prada, Milano, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada.

Pino Pascali, Fondazione Prada, Milano, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada.

FLY come distrazione o sovrapproduzione di soluzioni

Peter ha dieci anni e tutti lo ritengono strano perché pensa costantemente, fino a isolarsi dagli altri, è uno che sogna a occhi aperti. Un giorno gli viene affidato un compito di grande responsabilità: accompagnare la sua sorellina a scuola. La madre gli dà istruzioni la sera, gliele ripete alla mattina, e Peter ascolta, metabolizza e accetta tutti i suggerimenti. Carico di informazioni, si dirige alla fermata dell’autobus tenendo per mano la sorella Kate. Tutto procede come da programma. Peter si sente sicuro, importante, grande e fondamentale per lei. Seduto, con lo sguardo fisso al finestrino mentre la strada verso scuola scorre davanti ai suoi occhi, inizia a immaginarsi in un contesto diverso. E se fossimo nella natura? Se arrivassero degli animali a minacciare mia sorella? Riuscirei comunque a proteggerla?

«Supponiamo ad esempio che si trovassero da soli su un valico d’alta montagna, di fronte a un branco di lupi affamati, lui avrebbe saputo esattamente come comportarsi. […] Estrae il coltello dal fodero e lo appoggia a terra fra l’erba, pronto all’uso nel caso i lupi decidessero di attaccare. […]

Ridicolo! Erano fantasticherie come questa che potevano fargli scordare la fermata se non stava attento. […] Peter scattò in piedi e fece giusto in tempo a saltare a terra, che già l’autobus era partito. Fu solo una buona ventina di metri dopo che si rese conto di aver dimenticato qualcosa. La cartella, magari. Macché! Era sua sorella! L’aveva salvata dai lupi, ma se l’era scordata seduta sul pullman. Per un momento rimase paralizzato».33Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi, Torino, 1994, pp. 6-7.

A questo punto, dopo essersi incolpato e aver sentito riecheggiare nella mente i continui rimproveri di insegnanti e genitori, Peter ha un momento di freeze. Successivamente si lancia all’inseguimento del bus, cercando freneticamente Kate. Non riesce a trovarla. Quando scende, la sorella lo rassicura alla fermata, mentre lui stramazza al suolo. Rassicurato così da chi pensava di dover proteggere, Peter si ricompone e torna a imporsi con autorità sulla sorella. Ma che cosa era successo durante quel breve tragitto?

Peter era stato sicuramente sovraccaricato di responsabilità: la madre gli aveva trasmesso paure che lui, a sua volta, aveva interiorizzato fino a distrarsi. Il libro di McEwan mette in luce la difficoltà di comunicazione tra il mondo dell’infanzia e quello adulto. L’autore sottolinea l’importanza dell’ascolto da parte dei genitori, mostrando come Peter, una volta adulto, diventerà grazie alle sue fantasie un “inventore di sogni”, figura necessaria per la collettività. Tuttavia, accettare che sognare sia qualcosa di urgente quanto, ad esempio, avere un medico di famiglia non è semplice.

Quando il libro fu pubblicato, si discuteva dell’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), riconosciuto ufficialmente dall’American Psychiatric Association nel 1980. A questo tema si collega anche l’ultimo libro di Claire Bishop, Disordered Attention. How We Look at Art and Performance Today (2024), che offre un interessante excursus sulla relazione tra attenzione, disattenzione, iper-attenzione e capitalismo, dalla nascita dell’industria a oggi.

«We’ve decided as society that it’s too expensive to modify the kid’s environment. So we have to modify the kid»:44Claire Bishop, Disordered Attention. How We Look at Art and Performance Today, Verso, London, 2024, pp. 21-22.

questa citazione del dottor Michael Anderson è apparsa per la prima volta sul «New York Times» il 9 ottobre 2012 nell’articolo Attention Disorder or Not, Pills to Help in School. Quante volte ci capita di riflettere su quanto le nostre città non siano adatte alle persone che le attraversano? Il sogno di vederle ripensate si scontra con la disillusione di leggere frasi come queste, facendoci cadere giù dalla ruota del criceto.55Per continuare a cadere si consiglia la lettura di Matrix, Making Space. Women and the Man-Made Environment, 1984, Verso, London, 2022.

In breve, secondo Bishop, le società capitaliste hanno da sempre costruito il loro rapporto con l’attenzione attorno a un binarismo rigido, quello dell’“attenzione-disattenzione”. In un primo momento si è investito sull’attenzione del singolo, ordinando gli spazi di fruizione per esercitare un sistema di controllo. Successivamente, questo ordine ha ceduto il passo al disordine, reso gestibile dal potere individuale di chi, dotato di uno smartphone, può sezionare la realtà con una fotografia e riaffermare il proprio controllo pubblicandola in rete.

Bishop scardina questo binarismo scrivendo una frase che potrebbe essere interessante far leggere alle maestre di Peter: «La distrazione non si oppone all’attenzione, ma è un tipo di attenzione: non è individuale e intrinseca, ma sociale e relazionale. Come indicano i meme, la moda, le folle e le tendenze, prestiamo istintivamente attenzione a ciò a cui gli altri prestano attenzione».66Bishop continua spiegando l’economia dell’attenzione, con riferimento alla quantità di esercizi di autodiagnosi che i social media ci propinano quotidianamente.

FLY come arma di difesa personale e cassa di risonanza collettiva

Le bambine protagoniste del romanzo di Tiffany McDaniel sono due sorelle gemelle che, all’inizio del racconto, hanno sei anni. Sono cresciute in una cittadina dell’Ohio, Chillicothe, nota per il fetore di uova sode, non a causa della presenza di zolfo nelle sorgenti termali, ma per il proliferare di cartiere che davano lavoro ai padri, mentre le madri preparavano la tavola per la cena. Arc e Daffy crescono in una famiglia di sole donne, dopo aver perso prematuramente il padre per overdose. Con una madre e una zia dipendenti dall’eroina, la nonna riveste un ruolo formativo per le due giovani. È lei a costruire storie, a insegnare loro a lavorare all’uncinetto, un’attività che diventa pretesto per suggerire come difendersi dalle irregolarità della vita. Mentre cuciono insieme la loro prima coperta a più mani, piena di quadrati colorati, l’anziana spiega come sistemare i fili penzolanti sul retro del disegno, il lato selvaggio della tessitura: «“Vedete cosa sto facendo? […] Rimetto i fili dentro il quadrato, e così trasformo il lato selvaggio in qualcosa di bello. Voglio che proviate a farlo anche voi. […] Quando il lato selvaggio supera il limite prendete un ago e rimettete dentro i fili…”».77Tiffany McDaniel, Sul lato selvaggio, 2020, Blu Atlantide, 2023, p. 42.

La nonna rivela che tutte le donne della famiglia sono predestinate a una morte tremenda. Il romanzo è scuro e crudo, nelle atmosfere e nelle immagini descritte. Non c’è alcun occhio di riguardo per risparmiare le crudeltà della vita a due bambine che, per crescere e andare avanti, iniziano a disegnare ciò che vorrebbero mangiare, come le torte dei compleanni mai festeggiati, o ciò che avrebbero voluto sentirsi dire.

Quando nonna Kate muore investita da una macchina mentre ritira la posta dalla cassetta in giardino, questa forma di evasione aumenta e diventa un’arma di difesa dal dolore per le sorelle, che nella narrazione si aiutano a vicenda.

«“Rimetti i fili nel quadrato, Arc. Fa’ diventare bello il lato selvaggio” [disse Daffy alla sorella dopo aver saputo dell’incidente].

“Quella mattina la nonna si è alzata felice come si sentiva da tempo. […] Ha preparato una torta alle pesche e ha deciso di dipingere di giallo le mura di casa, come aveva sempre detto di voler fare. Una casa gialla con le persiane verdi. Ci stava ancora pensando quando è andata ad aprire la cassetta della posta. Insieme ad altre lettere c’era il biglietto di auguri che le avevamo preparato e che le avevamo spedito. Era così felice di averlo ricevuto che ha fermato la macchina che veniva verso di lei. ‘Guardi che bel biglietto mi hanno preparato le mie nipotine’. […] L’uomo ha trovato il biglietto così bello che ha tirato fuori il violino dalla macchina e ha suonato la sua canzone preferita. […] È salita in macchina, tenendo stretto il nostro biglietto mentre si allontanava. È partita solo per poter imparare a suonare il violino, e non possiamo essere tristi per questo, perché quando tornerà ci insegnerà a suonare, proprio come ci ha insegnato l’uncinetto”. Mia sorella rimase in silenzio, mentre le lacrime le colavano lungo le guance e atterravano sul violino che stava ancora colorando di marrone sul pavimento, anche se non c’era più alcuno spazio che fosse rimasto bianco».88Ivi, pp. 76-77.

Louise Bourgeois, Cell XXV (The View of the World of the Jealous Wife), 2001. Installation view Whitechapel Gallery. © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY e DACS, London 2021. Foto: Christopher Burke.

Louise Bourgeois, Cell XXV (The View of the World of the Jealous Wife), 2001. Installation view Whitechapel Gallery. © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY e DACS, London 2021. Foto: Christopher Burke.

Questo tentativo di FLY non si limita a un semplice coprirsi gli occhi, e le lacrime di Arc sono la prova che il dolore sta penetrando nelle loro vite, ma anche che una sua metabolizzazione è già in atto. Le bambine convivono con le ceneri della nonna, che la madre ha messo in un vecchio barattolo di caffè per risparmiare sull’urna, soldi che avrebbero potuto essere usati per acquistare le dosi. Arc e Daffy iniziano convivere anche con gli uomini che girano per casa in cerca di sesso occasionale a pagamento, e con gli abusi che alcuni di questi esercitano su di loro. La violenza e la distruzione circolano continuamente in quella casa. Il torpore di quel sonno paralizzante si interrompe quando Daffy scopre che i resti della nonna sono scomparsi: uno dei clienti li aveva gettati nello scarico, scambiandoli per caffè avariato.

«Andai in camera di Daffy. Era in ginocchio accanto al letto.

“Odio questa vita”, imprecò piano.

Le misi un braccio attorno alle spalle, ma lei mi spinse via mentre strisciava sul pavimento verso il disegno dell’uomo con il violino, sotto la finestra. Appoggiò l’orecchio allo strumento musicale.

“Metti il tuo orecchio qui, Arc”, disse, spostando il campo quanto bastava per farmi posto. “Si sente la musica”.

Chinai la testa a terra, sentendo il cemento duro e freddo contro l’orecchio.

“La senti, Arc? Senti la nonna che impara a suonare il violino?”.

“Sì”, risposi sovrastando i rumori fuori dalla nostra porta. “Sì, la sento”».99Ivi, p. 80.

Qui, la tessitura della narrazione è doppia: da una parte c’è quella costruita dalle protagoniste del romanzo, mentre dall’altra quella dell’autrice. McDaniel infatti costruisce storie per ricordare le sei donne che tra il 2014 e il 2015 scomparvero a Chillicothe, e i cui corpi furono rinvenuti nel fiume della cittadina che era solita frequentare.1010«È importante che le storie di tutte le vittime vengano amplificate, a prescindere dalla razza, dal genere o dalla classe. Quando ho sentito per la prima volta degli omicidi, nella comunità c’era la sensazione che, essendo le donne legate alla dipendenza e alla prostituzione, fossero parte attiva della loro morte. Nel libro cerco di sottolineare che le donne erano madri, sorelle e figlie, e che erano importanti. È importante ricordarlo. Penso ora al fiume dietro la nostra casa nel sud dell’Ohio. È esondato diverse volte. Ha toccato la casa. Ha rovinato il seminterrato. Ha portato con sé l’odore del fango e della roccia bagnata. Alla fine le acque si sono ritirate e ciò che è rimasto sono tracce di sabbia e fango. Forse un’alluvione è solo il tentativo dei fantasmi di spingersi il più lontano possibile verso casa. Le loro voci si raccolgono sul bordo dell’acqua. Se siamo abbastanza silenziosi, sentiremo i loro nomi sulle increspature». Redazione di Reading, Writing and Riesling, An Interview with Tiffany McDaniel, Reading, Writing and Riesling, 6 marzo 2023.

«Questo libro è dedicato alle Sei di Chillicothe:

Charlotte Trego

Wanda Lemons

Timberly Claytor

Shasta Himelrick

Tameka Lynch

Tiffany Sayre

Non siete state dimenticate.

Che possa esservi resa giustizia».

Louise Bourgeois, Untitled, 2006, tessuto. Foto: Beatrijs Sterk.

Louise Bourgeois, Untitled, 2006, tessuto. Foto: Beatrijs Sterk.

Una delle donne citate era una compagna di classe dell’autrice e aveva conosciuto i suoi dolori di bambina. Questo romanzo, dunque, si configura come una lotta contro l’informazione che insinua che il vero assassino di queste donne fosse la loro condizione di dipendenza e prostituzione, anziché un femminicida.

La tessitura, come pratica, e la narrazione, come svincolo dalle imposizioni di una realtà distorta, sono tra le armi che la docente e ricercatrice Alessandra Chiricosta attribuisce alla guerriera-ragno:

«La guerriera-ragno fila il proprio baco a partire dal suo ventre per prepararsi alla continua metamorfosi, accetta la sua morte per poter rinascere, tesse tele che la estendono oltre i confini dello spazio-tempo lineare, intrecciando un passato che è stato rimosso dalla Storia, ma non dalla sua carne, alla possibilità di altri futuri.

I miti, le storie di tessitrici raccontate lungo le linee della forza virile, parlano spesso di tele interrotte o distrutte connesse alla vita e al destino delle donne che le tessono. Forse, suggerisco, si teme la forza di una tessitura non lineare ma spiraleggiante, di un racconto che sia memoria incarnata che sia capace di estendersi oltre i confini dell’esperienza della singola, creando un’immensa rete connettiva senza un centro unico, in cui le diverse storie trovino modi per entrare in risonanza».1111Alessandra Chiricosta, Un altro genere di forza, Iacobelli Editore, 2019, p. 329.

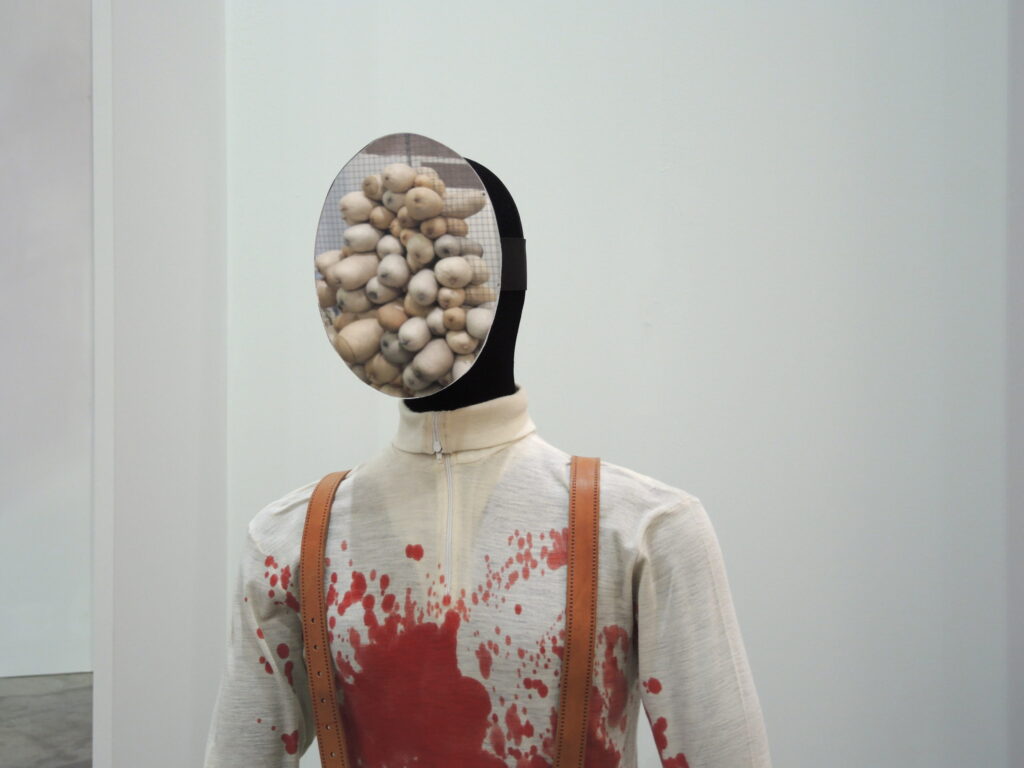

Eva Koťátková, The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter, 2024. Installation views, La Biennale di Venezia. Foto: Aleksandra Vajd.

Eva Koťátková, The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter, 2024. Installation views, La Biennale di Venezia. Foto: Aleksandra Vajd.

Ed è in questo preciso momento storico italiano, in cui si dibatte sulla necessità di silenziare le piazze e sul “terrorismo della parola”,1212Si fa riferimento al ddl sicurezza n. 1660 approvato alla Camera dei Deputati in data 19/9/2024: «È nota, al riguardo, l’abilità e la rapidità delle organizzazioni terroristiche di trascendere dalla dimensione concettuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un’azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato o seguace ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli “a domicilio” le motivazioni e gli spunti operativi per passare – anche isolatamente – all’azione. Si parla, a tal proposito, di “terrorismo della parola”, in grado di alimentare, in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, come pure capace di innescare la radicalizzazione violenta che conduce al compimento di attività terroristiche».

che si vuole sottolineare l’urgenza di molteplici narrazioni capaci di fare da cassa di risonanza per far cadere dalla ruota del criceto e liberarsi dal torpore che ci trattiene sotto le coperte. FLY è dunque inteso come spazio per l’immaginazione, per trovare una via di fuga, per camminare insieme per le strade pensando a nuovi mondi possibili, ricordando, prendendo coscienza della realtà per superarla.

Senza spazio non c’è avanzamento, e senza avanzamento non possiamo conoscere i nostri limiti e comprendere noi stesse. Riunire diverse narrazioni non significa solo fantasticare insieme, ma confrontarsi, ripercorrere con occhi diversi la stessa strada e riuscire a vedere, oltre le case, anche gli alberi. Significa comprendere il posizionamento dell’altro, la differenza tra la mia esperienza e la sua. Significa prendere certe cose più seriamente, e altre con più leggerezza.

Significa cadere dalla ruota del criceto.

Oto Hudec, Floating Arboretum sketch 01, 2024. Foto: dall’archivio dell’artista.

Oto Hudec, Floating Arboretum sketch 01, 2024. Foto: dall’archivio dell’artista.

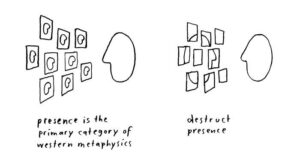

Note sulle immagini:

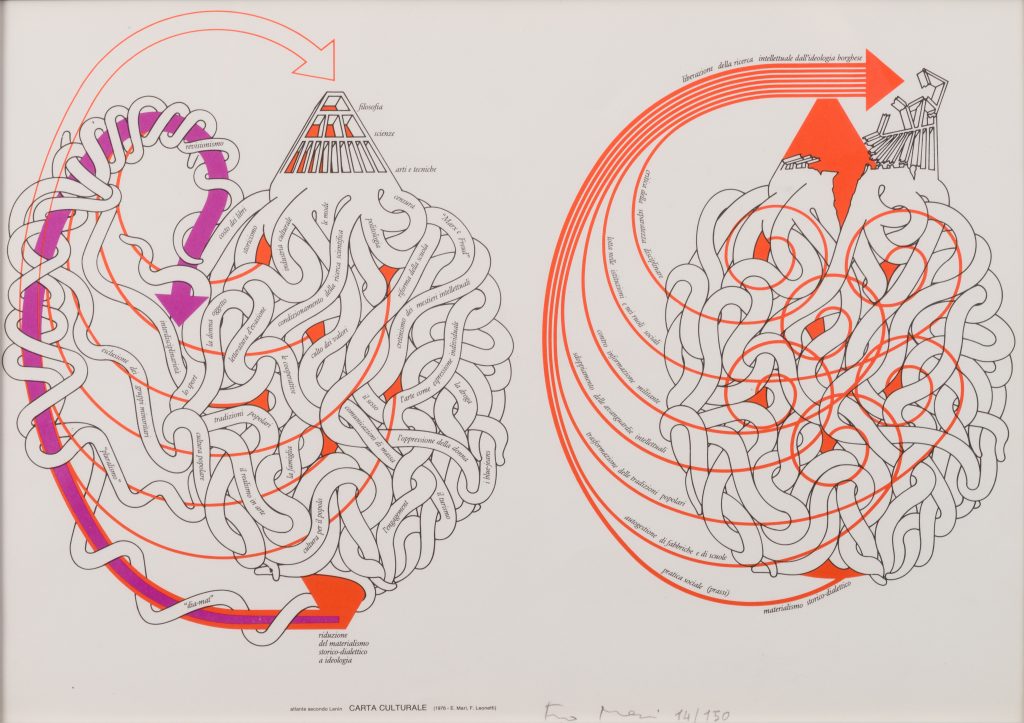

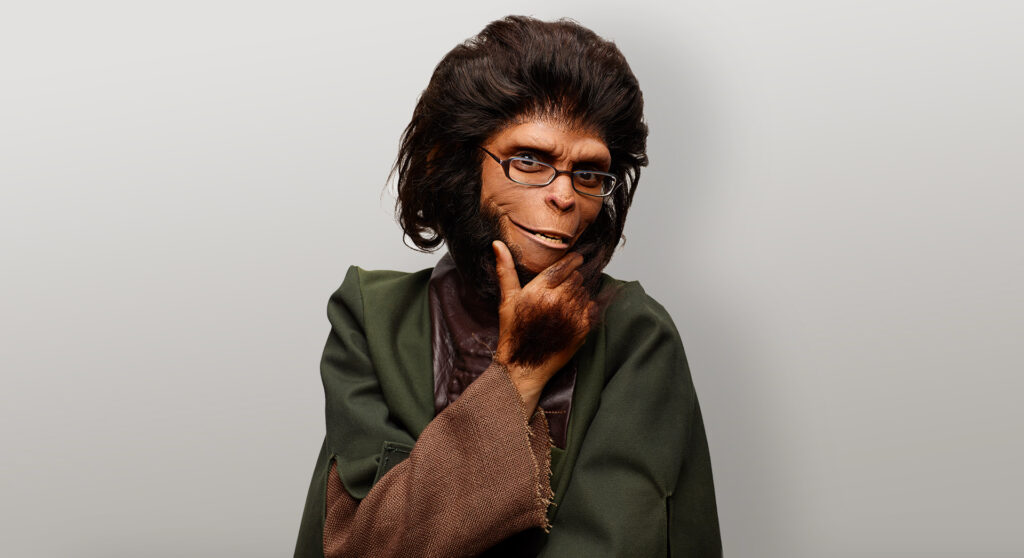

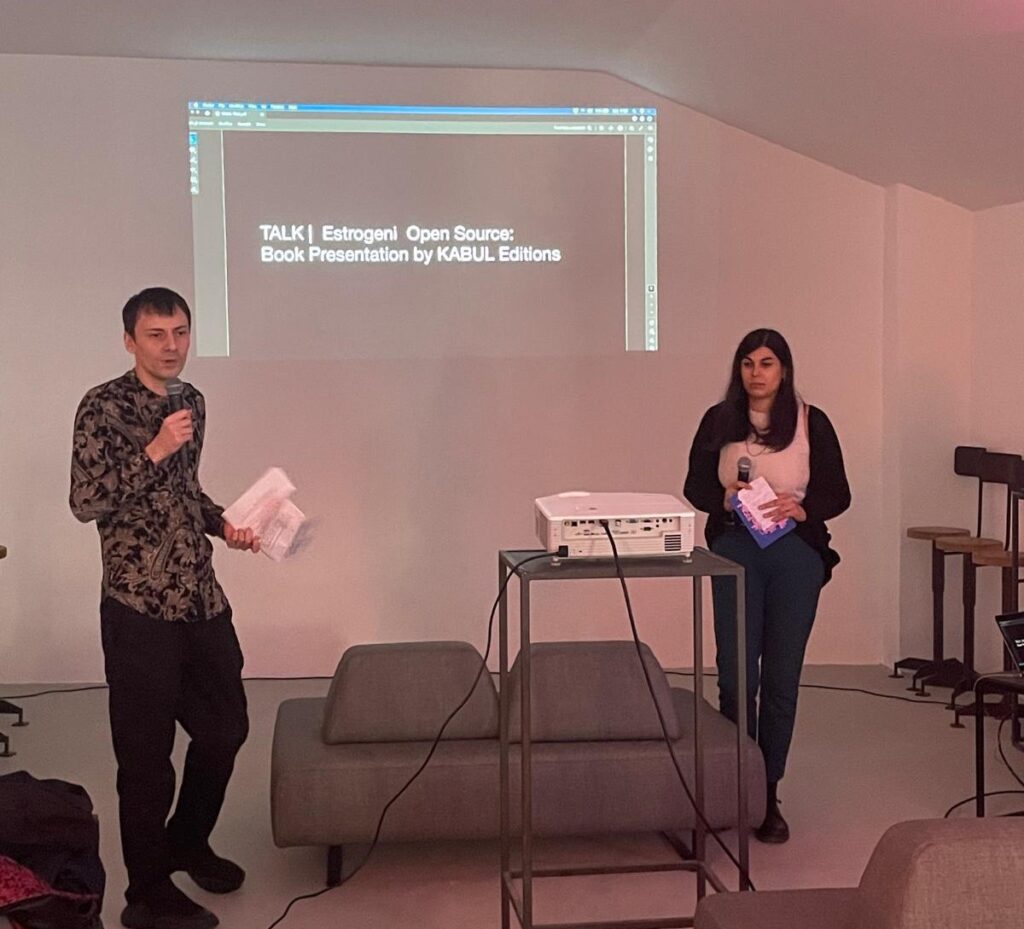

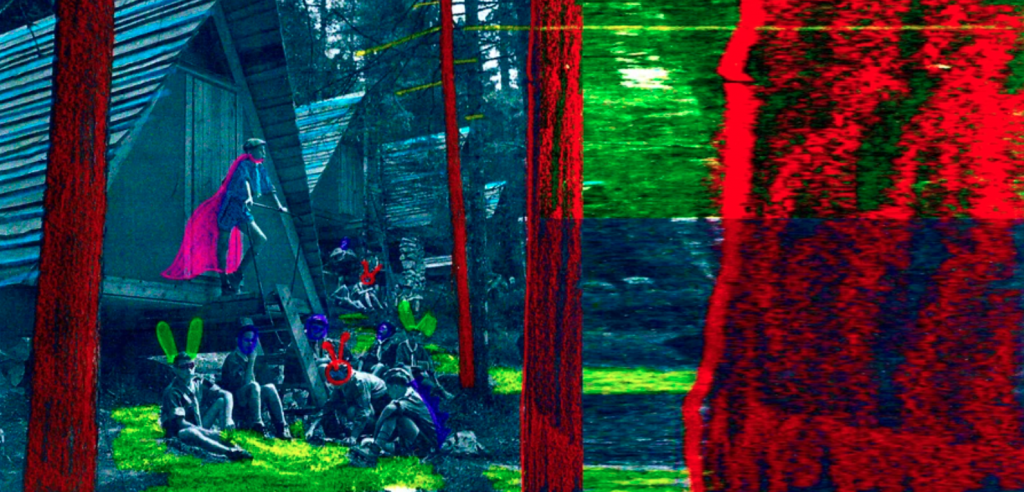

Immagine 1:

Pino Pascali, Bella Ciao, 1965. Courtesy Claudio Abate.

«Un’infanzia trascorsa mentre i nostri padri erano in guerra.

Determinante nell’opera di Pascali è la componente autobiografica.

Il piacere che, fin da piccolo, Pino provava nel manipolare fucili e pistole è stato per anni al centro dei racconti di Lucia, sua madre: “Era l’otto settembre 1943 quando, per radio, Badoglio fece conoscere che era stato firmato l’armistizio, Pino, che aveva otto anni, corse per le strade gridando: ‘È finalmente finita la guerra! Adesso mangeremo il piano bianco! Accendete le luci!’…A Bari, dove abitavamo in via Montenegro, visti passare gli alleati, Pino uscì con una grossa pistola sul balcone e fece finta di sparare contro di loro. Era una pistola vera, ma scarica, con la quale si divertiva a far impaurire le bambine e a giocare a guardie e ladri. Chi lo vide si precipitò per le scale e poi in casa nostra.

Dovetti sudare sette camicie per far comprendere loro che la pistola era guasta, inservibile, rotta”».

Anna D’Elia, Pino Pascali, Electa, 2010, pp. 26-27.

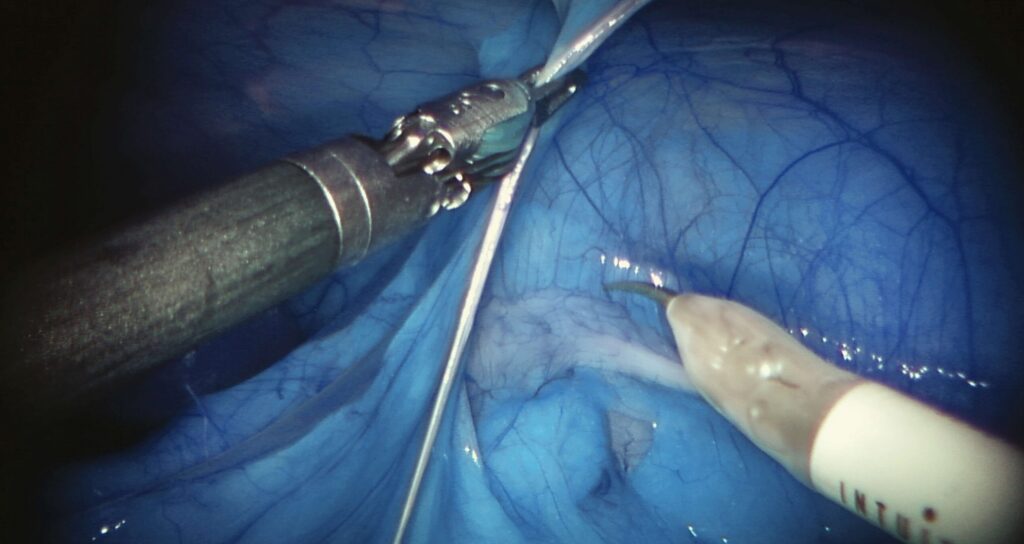

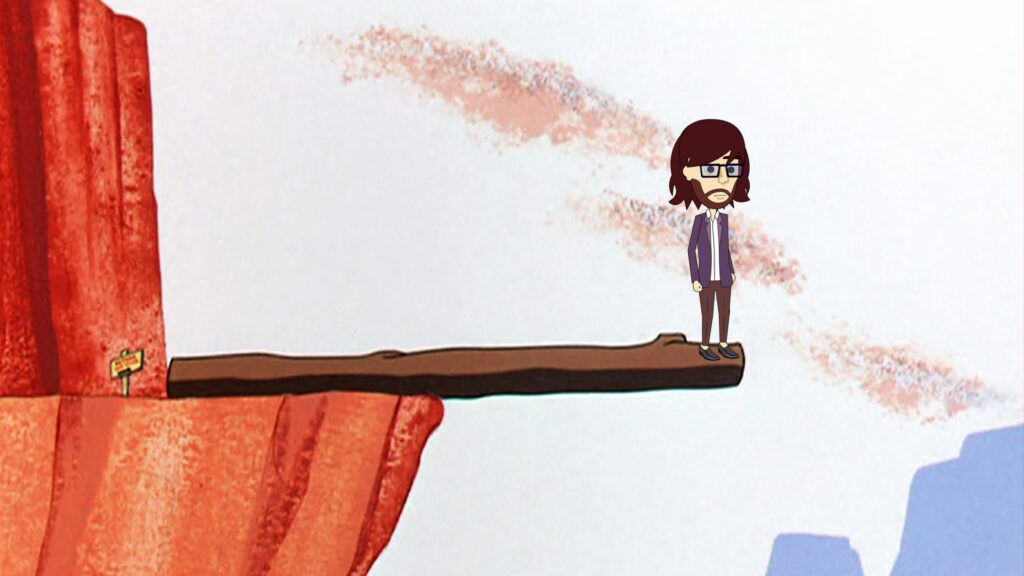

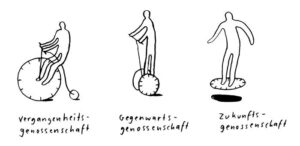

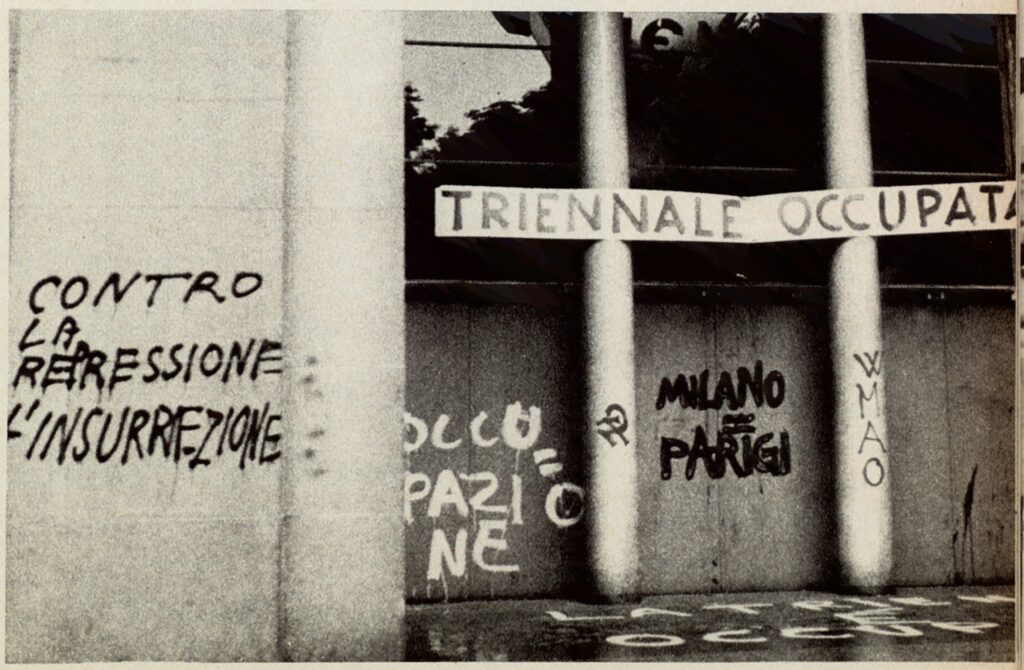

Immagine 2:

Francesco Casorati, La nave imbrigliata, 1993. Elaborazione grafica per l’edizione italiana de L’inventore di sogni.

«Nascere in una famiglia dove il padre [Felice Casorati] è uno dei maggiori artisti del secolo e la madre è Daphne Maugham, pittrice di rara finezza significa nascere in un’Accademia di Belle Arti, laurearsi a quattro anni, respirare pittura fin dalla nascita. Francesco sarà sempre stilisticamente diversissimo da Felice e compirà un percorso coraggiosamente indipendente. Da lui apprende però un concetto fondamentale: la nozione di una pittura che non nasce dall’impressione, dalla sensazione, ma dall’idea. Così il racconto di un fallimento umano è sottoposto a una catarsi che lo rende quasi simile a una fiaba, con un procedimento espressivo che ritornerà sempre nell’artista».

Elena Pontiggia, La pittura di Francesco Casorati: un percorso artistico indipendente. Tra magia e geometrie (2 settembre 2022-13 novembre 2022), Palazzo Lomellini, Carmagnola.

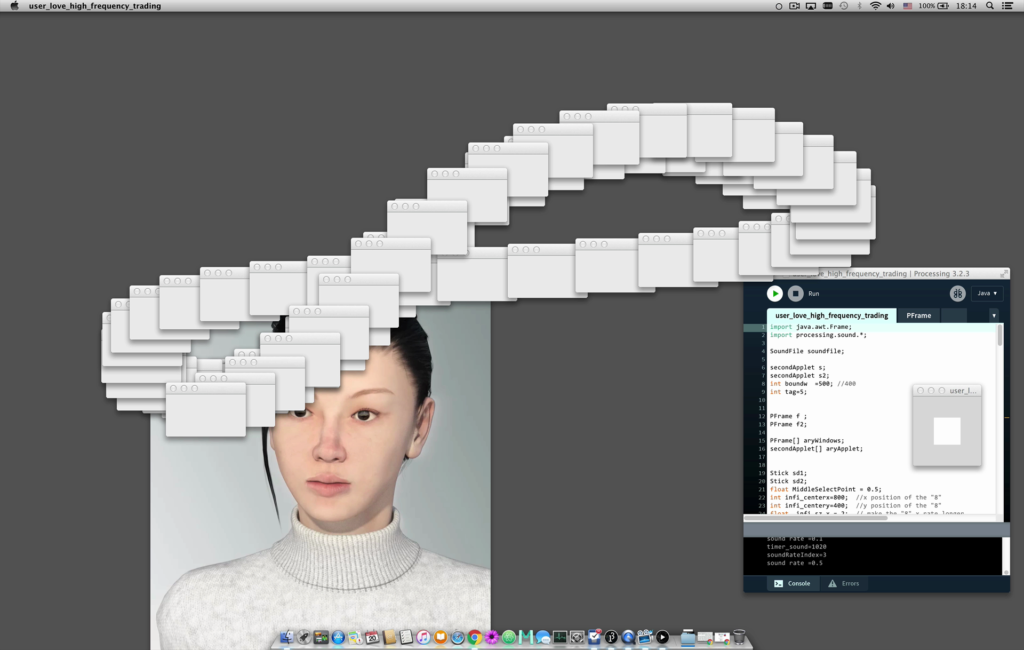

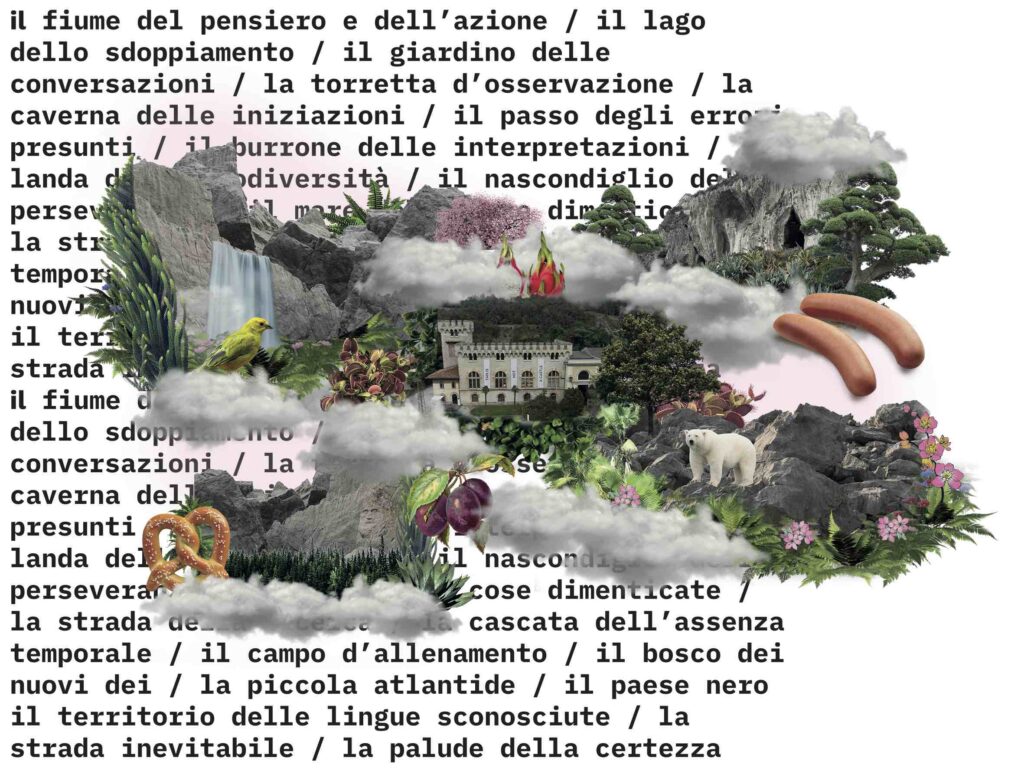

Immagine 3:

Pino Pascali, Fondazione Prada, Milano, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada.

«Oltre alle armi e alla caccia subacquea Pino ama la natura, il mare, gli animali, va allo zoo e legge storie ambientate nella giungla.

Del suo rapporto con la natura è lui stesso che racconta: “Quello che mi piacerebbe è di essere il più naturale possibile. Ma non naturale… boh, non lo so spiegare mica questo fatto del naturale, io. Quel rinoceronte lì, oltre a essere un rinoceronte, è una forma che ho cercato per non cercarla, proprio perché avesse nella sua struttura questa forma di rinoceronte”».

Anna D’Elia, Pino Pascali, Electa, 2010, p, 27.

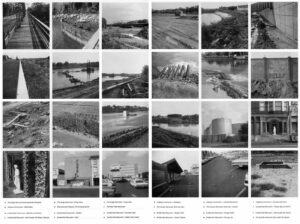

Immagine 4:

Louise Bourgeois, Cell XXV (The View of the World of the Jealous Wife), 2001. Installation view Whitechapel Gallery. © The Easton Foundation/VAGA at ARS, NY e DACS, London 2021. Foto: Christopher Burke.

«Nel rifiuto di affrontare il problema ci si proietta all’orizzonte. Il paesaggio esplode nel desiderio di fuggire, di allontanarsi e di dissolvere l’angoscia. Il terrore è rivolto all’esterno, verso la comprensione dell’universo. L’introiezione del paesaggio è la tana».

Ammam Verlag in Louise Bourgeois: Designing by Free Fall, 1992, pp. 177.

Immagine 5:

Louise Bourgeois, Untitled, 2006, tessuto. Foto: Beatrijs Sterk.

«Mentre crescevo, tutte le donne di casa mia usavano gli aghi. Mi ha sempre affascinato l’ago, il suo potere magico. L’ago serve a riparare i danni. È una richiesta di perdono. Non è mai aggressivo, non è uno spillo.»

Ammam Verlag in Louise Bourgeois: Designing by Free Fall, 1992, pp. 177.

Immagine 6:

Eva Koťátková, The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter, 2024. Installation views, La Biennale di Venezia. Foto: Aleksandra Vajd.

«The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter racconta la storia della giraffa Lenka, a partire dalla storia dell’acquisizione cecoslovacca di animali dal Sud del mondo. Il progetto costruisce uno spazio per immaginare un diverso modello relazionale nei confronti della natura.

Lenka fu catturata in Kenya nel 1954 e trasportata allo zoo di Praga per diventare la prima giraffa cecoslovacca: sopravvisse in cattività solo due anni, dopodiché il suo corpo fu donato al Museo nazionale di Praga, dove rimase esposto fino al 2000. Il progetto di Eva Koťátková impiega una pratica educativa trasformativa che reimmagina la storia di Lenka come un incontro poetico e corporeo e come un luogo di intervento critico nel rapporto tra istituzioni e mondo naturale. Parallelamente alla collaborazione con gli artisti e compositori Himali Singh Soin e David Soin Tappeser e con il collettivo Gesturing Towards Decolonial Futures, la storia di Lenka viene interpretata da bambini, educatori e anziani, grazie all’installazione che facilita forme multiple di narrazione. The heart of a giraffe in captivity is twelve kilos lighter mette in scena un’appartenenza forgiata attraverso le emozioni, il tatto e le relazioni ecologiche, anziché dalle concezioni prestabilite di identità, confini e nazione». https://www.labiennale.org/it/arte/2024/ceca-repubblica

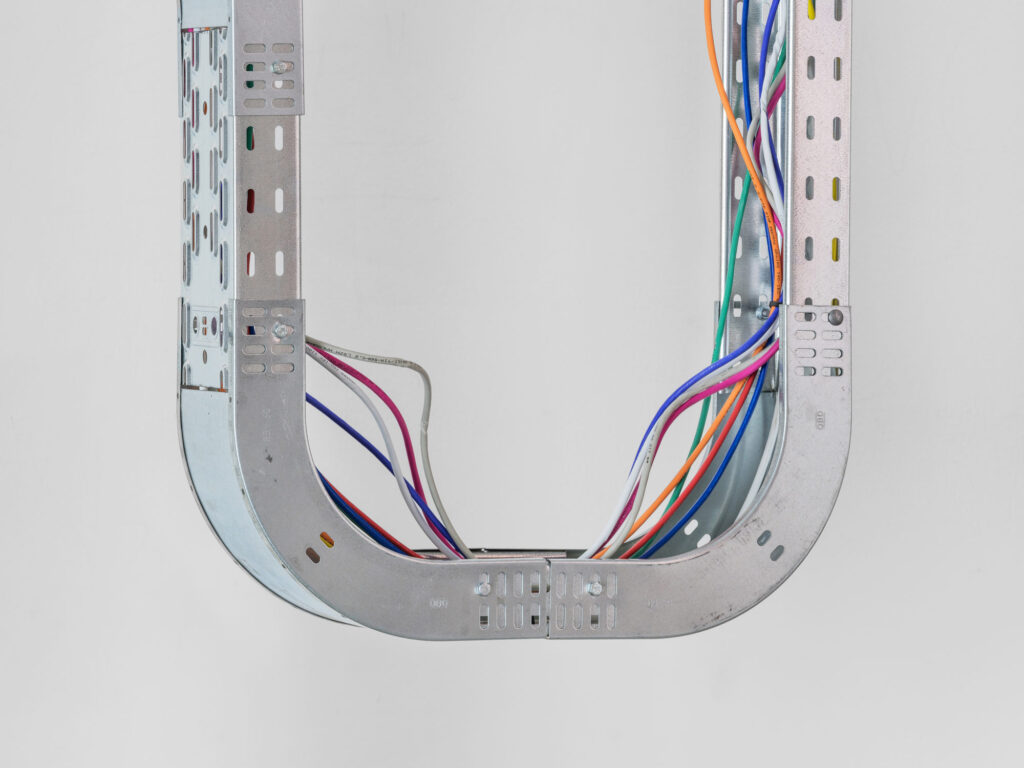

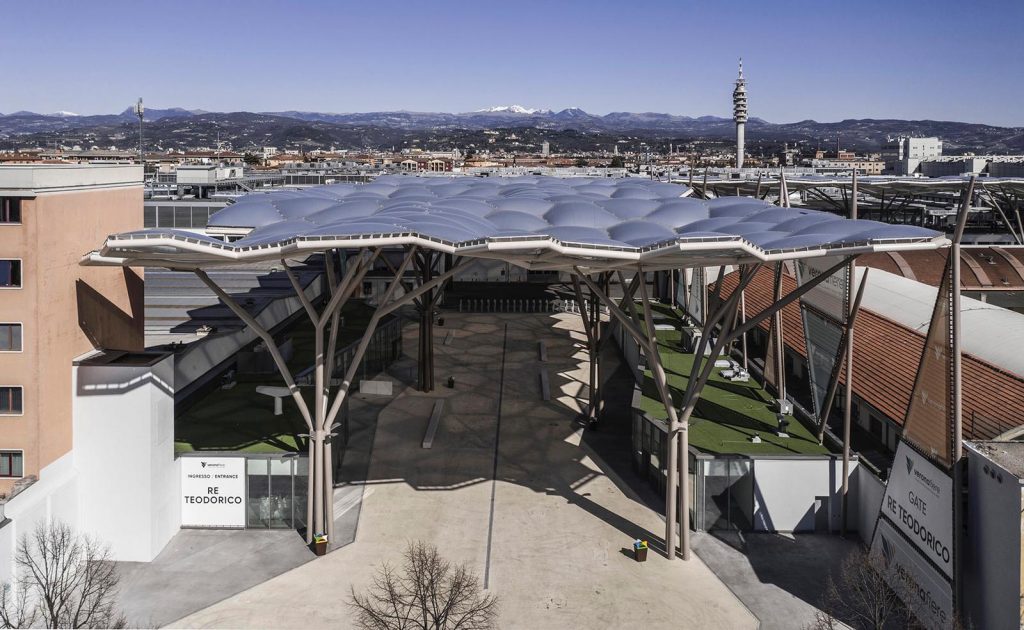

Immagine 7:

Oto Hudec, Floating Arboretum sketch 01, 2024. Foto: dall’archivio dell’artista.

L’immagine rappresenta il progetto pensato per il padiglione cecoslovacco per la Biennale Arte 2024. Hudec rappresenta la slovacchia e occupa le pareti esterne dell’edificio e l’area antistante grazie all’allestimento di un’area a uso performativo per cantare e narrare storie di alberi in via di estinzione, come alcuni di quelli presenti ai Giardini.

«Oto Hudec lavora con un archivio/database/file di storie, raccontando di uno sforzo collettivo di una comunità unita di attivisti che ha impedito la deforestazione e la distruzione degli alberi. Chiede il loro salvataggio, così come quello di altri alberi in pericolo nel mondo. Concepisce un arboreto, un luogo simbolico e utopico, un santuario per gli alberi minacciati dall’espansione umana e dall’estrattivismo. Il progetto è uno sguardo immaginario a un futuro distopico in cui selezioniamo e salviamo gli alberi trasferendoli in un arboreto sicuro (immaginario). Crediamo che le storie del Floating Arboretum possano accendere l’immaginazione trasformativa e che possano essere di ispirazione per la nostra vita quotidiana».

https://floatingarboretum.sng.sk/about

More on Magazine & Editions

Magazine , CAOS - Part II

È possibile farla franca con i meta-abusi?

Come affrontare il crimine virtuale nel mondo reale riconoscendo che le azioni del nostro avatar sono le nostre.

Magazine , LINGUAGGI - Part II

Fine dei motivi e dei generi cinematografici

Il cinema tra realtà e distopia: le tecnologie per la sorveglianza di massa nei film di fantascienza e le riflessioni di Harun Farocki sulle trasformazioni dei linguaggi cinematografici

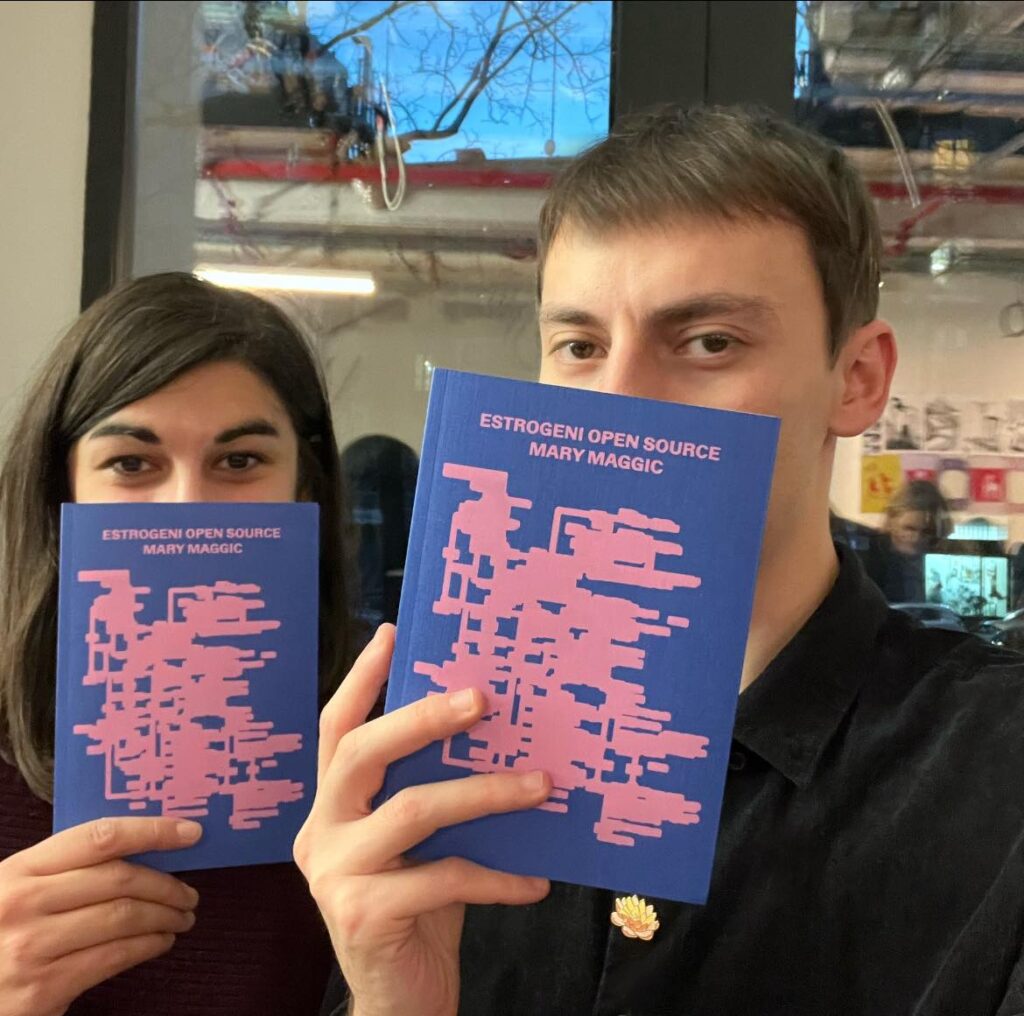

Editions

Estrogeni Open Source

Dalle biomolecole alla biopolitica… Il biopotere istituzionalizzato degli ormoni!

Editions

Hypernature. Tecnoetica e tecnoutopie dal presente

Dinosauri riportati in vita, nanorobot in grado di ripristinare interi ecosistemi, esseri umani geneticamente potenziati. Ma anche intelligenze artificiali ispirate alle piante, sofisticati sistemi...

More on Digital Library & Projects

Digital Library

È pensato per fare schifo: l’estetica dell’“Internet Ugly”

Nick Douglas analizza il codice memetico di Internet tra viralità, appropriazionismo e tendenze revivalistiche.

Digital Library

Superdiversità su Internet: un caso dalla Cina

MC Liangliang e il super-vernacolare globale dell’hip hop di Internet.

Projects

Antropologia del mondo virtuale: Jon Rafman in conversazione con Diana Baldon

La registrazione della conversazione tra l’artista Jon Rafman e Diana Baldon, direttrice di Fondazione Modena Arti Visive, in occasione della personale realizzata da Fondazione Modena Arti Visive.

Projects

Il sapere infinito: informazione e produzione culturale tra digitale e cartaceo (#artissimalive)

Ugo Bertone, Federico Ferrazza, Federico Sarica e Jacopo Tondelli, con la moderazione di Elena Masuelli, ci raccontano le relazioni tra il sistema di produzione cartacea e quello digitale.

Iscriviti alla Newsletter

"Information is power. But like all power, there are those who want to keep it for themselves. But sharing isn’t immoral – it’s a moral imperative” (Aaron Swartz)

-

Carolina Gestri è storica dell’arte, docente e curatrice. Dal 2015 è coordinatrice di VISIO – European Programme on Artists’ Moving Images, progetto di ricerca promosso dallo Schermo dell’arte strutturato in una mostra e una serie di seminari. È co-fondatrice di KABUL magazine. È docente di Fenomenologia delle arti contemporanee e di Exhibition Planning rispettivamente nei corsi di Design della comunicazione visiva di IED Firenze e di Multimedia Arts di Istituto Marangoni Firenze.

Tiffany Watt, Atlante delle emozioni umane. 156 emozioni che hai provato, che non sai di aver provato, che non proverai mai, UTET, Milano, 2024.

Redazione di Reading, Writing and Riesling, An Interview with Tiffany McDaniel, Reading, Writing and Riesling, 6 marzo 2023.

Claire Bishop, Disordered Attention. How We Look at Art and Performance Today, Verso, London, 2024.

Tiffany McDaniel, Sul lato selvaggio, 2020, Ed. Blu Atlantide 2023.

Alessandra Chiricosta, Un altro genere di forza, Iacobelli Editore, 2019.

Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi, Torino, 1994.

Matrix, Making Space. Women and the Man-Made Environment, 1984, Verso, London, 2022.

KABUL è una rivista di arti e culture contemporanee (KABUL magazine), una casa editrice indipendente (KABUL editions), un archivio digitale gratuito di traduzioni (KABUL digital library), un’associazione culturale no profit (KABUL projects). KABUL opera dal 2016 per la promozione della cultura contemporanea in Italia. Insieme a critici, docenti universitari e operatori del settore, si occupa di divulgare argomenti e ricerche centrali nell’attuale dibattito artistico e culturale internazionale.